|

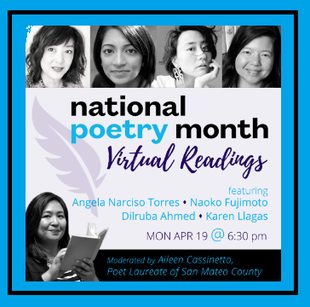

ピアノをまたまた練習するようになりました。 母曰く、文化人でいいじゃん~。 身内のひいき目ですが、そう言われると、本気になってしまう単純な娘です。 オンラインで、弾きたい楽譜、アレンジ曲は即購入できます。 なんて、便利な世の中!楽譜を買いに、ヤマハ&河合楽器へ行かなくともいいなんて。 ストリートピアノデビューできるように、苦手の暗譜も、コツをYouTube番組から教えてもらっています。クリスタル広場(めっちゃローカル話)にもピアノあったんだ~ 幼少期に、ピアノの先生に最初の一歩をしっかり教えて頂いて大感謝です。 今週は、カルフォルニアのちびちゃん脚本家と、一緒に、映画脚本の編集をしています。 不要な会話を削ったり、大量の登場人物の整理をしたり。 "You know", "Hello", "I'm home" などは、演じる方々が自然な会話の流れで付け加えたりするので、脚本にはいれなくていいよ~。ストーリーに大切な会話をもっと長くしてごらんと伝えました。 登場人物は20名以上! クラスのお友達をみんな入れたそうです。 1時間の映画としては、ちょっと20人は、ハードルが高いです。 詩のクラスでも同じなのですが、 "This is a poem about..." "This is a story about..." "This is a movie about..." と、簡単に説明できること大切だと思います。 それが答えられないと、一番肝心な、Spine(お話の背骨)がもしかしたらしっかりしていない可能性があります。 ちびちゃんの脚本は、登場人物の紹介だけで100分を超えているので、ストーリーラインSpineをこれから強化していきます。 カルフォルニア州の友人のおちびちゃんが、初めて映画脚本を書いたので、読んでほしいと連絡がありました。 もちろん、読むよ~! アメリカの小学校5年生です。 映画の脚本は、1ページが大体1分なので、私たちがいつも見ている映画の脚本は、60ページ~100ページ以上です。 夏休みに、お友達たちと、1時間の映画を撮りたいそうです。 まず、すごいなと思ったのは、グーグルで、脚本をシェア。 私が5年生の時とは、比べ物にならないくらい、テクノロジーが飛躍。 5年生のとき何やってたかな~と回想してみました。 脚本を書こうと思ったことはなかったけど、ピアノに合わせて、紙芝居は良く作っていたな~グラフィックポエトリーに繋がっているのかな~と思ったり。 もちろん、一番最初に仕上げた、脚本の内容は、これからたくさん編集されていきます。 ただ、「仕上げた!」過去形ってこと大事です。 カルフォルニア州で離れていますが、一緒にお祝いしました。 私は、リンゴジュースで乾杯。 映画や、TV、オンライン番組。 簡単な会話じゃん~、音楽付ければいいでしょ~、このストーリー予想可能! と、制作は簡単に見えるけれども、作ってみると、そう簡単ではないのです。 当たり前じゃん!なのですが。 今、The Second Cityで、脚本を書くコースを取っていますが、毎回、自爆。 自爆しながら、大爆笑なんです。 前回のクラスでは、日本語を取り入れた、コメディー脚本を書きました。「メーリさんの羊」に合わせたら、日本語入りでも、うまくいくかなと思ったのですが。 私だけ、面白かった。 このサジ加減、今度こそ。 4月は、国際ポエトリー月間です。 Redwood City Library (California) のイベントにて、アジア・アメリカを代表される詩人たちと一緒にお祝いできたこと大変うれしく思います。 しかもこのイベント、私の友人でもある、最近新書を出版したAngela Narciso Torres が、4人目で最後のトリ、(英語では the guest of honorなどと呼び方があります)私は、3番目の発表者でした。 オンラインイベントでは、2~5名などグループの朗読会が多いのですが、画面越しに見ている観客側からすると、やっぱり20分くらいで飽きてきます。 難しいのが、一緒に読む朗読者の画面上の表現が伝わりにくかったり、ちょっと長めのお話しがあったり。フリーズしてしまったり。 今回、私は、大トリに向けての盛り上げ役です。 目指せ、お料理の途中に出てくる、お口直しのレモンシャーベット。 短く、印象深くを目指します。 詩をラジオのように聞き流すのもおもむきがありますが、再度、画面に注目していただいて、Angelaの読んでいる姿も見て頂きたかったので、グラフィクポエトリーを画面に映しながら朗読してみようと思いました。 2作のグラフィックポエトリーは、

先日、お伝えした通り、紙芝居チックに読みました。 * 爆笑してしまったのが、最初の1作は、ライブでグラフィックポエトリーを仕上げてみようと思った考えまでは面白かったです。。。 が、 自分が見ている「紙」と「画像」が、こんなに違うんだ~と発見しました。 飛び切り太いペンを使わないと、はっきりみえないんです。 盛り上げ役に徹したはずが、ちょっとズッコケてしまいました。 "Offshore of Rikuzentakata"の方は、たくさん素敵なコメントを頂きました。ありがとうございます。 Moderated by Aileen Cassinetto, Poet Laureate of San Mateo County Dilruba Ahmed 3:07 Karen Llagas 17:40 Naoko Fujimoto 30:48 Angela Narciso Torres 42:51 今回は、ついに積木組が出ました。 やっぱり、「万葉集」は、小学校低学年生には、難しかったようです。 「令和」のことを、日本語でしっかり勉強しましたし、5W1H箇条書きも一生懸命やれましたので、十分やり遂げました。 積み木で遊び始めたので、そのまま、「授業を聞いていてね~」と伝えました。 案外、聞いてるんです。耳をダンボにして。 今日の授業は、簡単に書いた英語を、デコレーションしていきます! シンプルな英作文を、デコレーションしていくのは、お料理のプレゼンの時にたくさん練習しました。 子供たちが最初に作成した文章

小学校4年生さんが、質問します。 「大伴旅人って、Tabito Ootomo? Ootomo no Tabito? Ōtomo no Tabito?」 良いところに気が付きました! まずは、大切なことに気づいてすごい!ということを褒めます。 ちびちゃん達と、この1年一緒に英語を学習してきましたが、最初のころと比べると、みんな疑問に思ったこと、不思議に思ったこと、感想など、その時々にしっかり発言できるようになりました。 さてさて、 名前の書き方には、主に3種類あります。

今までは、外国語表記では、Naoko Fujimotoが、一般的でした。 苗字を先に書く場合、Fujimoto, (コンマ)Naokoと書くことが多かったですが、 現在は、Fujimoto Naokoと日本語と同じ書き方も多く見るようになりました。 NHKの英語ニュースや、雑誌、文学誌の翻訳者の名前も、苗字+名前の順序で発表されている場合も多いです。 大伴旅人の場合は、歴史上の人物で、現在の名前とはまた違った書き方です。 紫式部 Murasaki Shikibu 小野小町 Ono no Komachi と同様、そのまま、大伴旅人 Ōtomo no Tabito / Ootomo no Tabito と紹介します。 子供たちが最初に作成した文章

デコ進化1: 「どんなパーティー?」と聞いてみます。 「お花見。」

ちびちゃん達は、辞書を使うのが大好きです。お花見を辞書で調べてくれました。 デコ進化2: 「何の木の下でお花見?」と尋ねます。 「梅の木の下」

デコ進化3: 「どこで?」ともっと聞いてみます。 「大伴旅人の家」 「庭」

デコ進化4: 「好きな形容詞を足してみよう!」

ちびちゃん達は、名詞の前に、形容詞が付けられることを、もう何回も練習しています。 * 子供たちが最初に作成した文章

お料理プレゼンの時は、文章デコに、約3週間かかりましたが、この一文は、30分でできました。 Amazing! ちびちゃん達の飛躍はすごい! 今回本当に素晴らしいなと思ったのは、 「和歌を詠む」 「和歌を読む」 「和歌を歌う」 日本語動詞の表現の違いに気づいたことです。 「和歌って、歌だけど、ラララ~っじゃないよね」 その通りです。 立派な翻訳者のように考えているのがとっても嬉しくなりました。

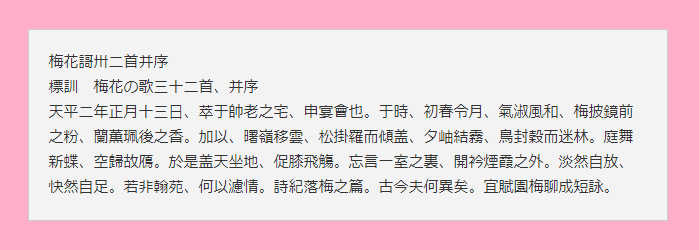

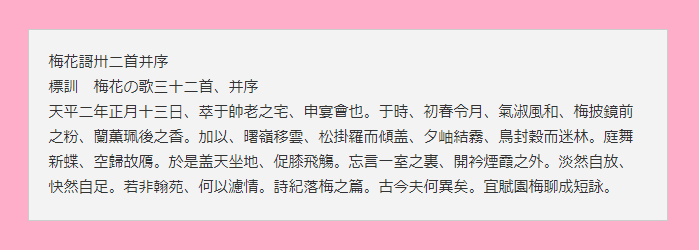

どちらも間違いではありません。もっと上手な書き方もあるでしょう。 一つの言葉選びに、じっくり時間をかけて考えて、自分なりの答えを出せること大切だと思います。 このプロセスにもっともっと気づいてもらって、英語学習だけではなく、日々の生活に取り入れていってくれたら幸いです。 * 次回は、「万葉集」を大学で専攻された方にサポートしていただいて、一人ずつ、それぞれ万葉集から一句選んで、ようやく・簡単英語にしていきたいと思います。 この数週間、「令和」が採られた、万葉集三十二首序文「梅花の歌」を要約、英訳してみようと、ちびちゃん達とがんばっております。 難しくないよ~といいつつも、自分の国の言葉とはいえ、万葉仮名がでてきたら、大人だって、ビビってしまいます。 途中で退出する子供もいるかなと思いましたが、今のところみんな粘っています。すごい! 今日は、

などと簡単に英語で表現してみよう! 前回、5W1Hを日本語から、英単語に置き換えました。

ちびちゃんたちは、前回のクラスより、「梅花の歌」がどんな内容なのかは、だいたい把握しています。 * 現代語訳: それは、折しも初春のめでたき良き月で、天の気、地の気もよくて、風もやさしい日だった。大伴旅人(おおとものたびと)の邸宅の梅は、まるで鏡の前にある白粉のように白く、その香りは帯にぶら下げる匂い袋のように香るではないか。ー体感訳「万葉集」令和に読みたい名歌36:上野誠 ちびちゃんたちは、「主語 + 動詞 + 目的語」を使った英作文は、お料理プレゼンのときに、たくさん練習したので、楽勝にできます。 そこで、主語+動詞+目的語のパターンとなる文章を書いてもらえるように、誘導します。 「じゃあ、大伴旅人を主語にしてみよう!大伴旅人は何をしていますか」と聞いてみます。 「Party」 「お茶会」 「お花見会」 答えは、それぞれ違いますが、ニュアンスがあっていれば、この場合大丈夫です。 Ootomo no Tabito has a party at his house. Ootomo no Tabito has a tea party in his garden. Ootomo no Tabito has the Hanami flower viewing party in his garden. ここで、皆さんは、もうお気づきかと思いますが、すべて、現在形で書いています。 理由は:

時と場合によりますが、今回は、現在形で書きます。 * 英語訳を勉強されているかたは、「それは、折しも初春のめでたき良き月で」と最初から順序良く訳されていく方もみえるでしょう。 ただ、いきなり訳にかぶりつくには、経験と練習が必要です。 この場合は、ちびちゃんが絶対知っている、主語+動詞+目的語のパターンとなる文章より突入していきます。 「では、次の主語はどうしますか」と聞いてみます。 「梅」とか、「天気」とか、簡単な言葉がでてきたら、 「梅は、どんな感じですか~」と聞いてみます。 「Beautiful」など、答えが返ってきました。 「これは、英語で表現できるね。では言ってみてください~」と伝えます。 このステップが、一番時間がかかります。 しかし、ゆっくり自分で経験していくと、英語って書けるじゃんと自信が必ずついてきます。 「梅花の歌」を、プロのように訳しているわけではなく、「梅花の歌」を使って、自分の国の芸術をどう簡単な英語で表現できるかを一緒に学んでいます。 これから、「令和」ってなに~ってカジュアルに外国人の方に聞かれたら、素敵にお返事できることだと思います。それが、教養なのかな~と思ったりする今日この頃です。 小学生のちびちゃん達と、「令和」の由来を一緒にクイズ方式で学習しました。 クイズというと、俄然やる気になる、ちびちゃんたち。 見ているだけで、心が元気になります。 土台となる、言葉の歴史を、クイズ方式で、一緒に学んだあと、これからが今回の本番です。 5W1Hを使って、「梅花の歌」を簡単にようやく・箇条書きにしてみよう。

いきなり、「于是、初春令月、気淑風和」から英訳は、難しすぎます! お料理プレゼンの時もそうでしたが、まずは、簡単な文章を書いて、それからデコレーションしていくのがおすすめです。 簡単なステップを積み重なると、何が書かれているか大体把握できます。この経験が次の難しい挑戦へと繋がっていくと思うのです。 「ごダビュル、じゃないよ!ファイブダビュルなんだよ」と、 最初に5W1Hを習った時、小学生低学年さんは、そうお母さんに教えてくれたそうです。 ちびちゃんたちは、5W1Hを使うのは、今回で5回目です。 初めて5W1Hを教えたときは、日本語でゲームをしました。 私が小学生のとき、よく遊んだゲームです。 * 紙に、いつ、どこで、だれ(が)、なに(を)、なぜ、どのように(する)と、日本語と英語を一緒に書きます。 その横に、自分が面白いなと思った文章や、言葉をかいて、紙を折って答えがみえないようにしてから、次の人に渡します。 最後に発表すると、奇想天外な文章ができて、大笑い。 例えば: 1999年9月9日、ペルーの山奥で、おじいちゃんとおばあちゃんが、レストランでハンバーグを食べました。歯が抜けたから、絨毯の上でゆっくりする。 このゲームは、日本語を学習している外国人生徒さんも、大好きです。 繋がった文章は、支離滅裂・意味不明ですが、強烈な印象を残すのでしょう。 皆さん、すぐに5W1H覚えます。 前回、万葉集三十二首序文を書きましたので、今回の原文は、「令和」の部分だけ。 于是、初春令月、気淑風和 初春の令月にして、気淑く風和ぎ 現代語訳: それは、折しも初春のめでたき良き月で、天の気、地の気もよくて、風もやさしい日だった。大伴旅人(おおとものたびと)の邸宅の梅は、まるで鏡の前にある白粉のように白く、その香りは帯にぶら下げる匂い袋のように香るではないか。ー体感訳「万葉集」令和に読みたい名歌36:上野誠 上野誠教授の本、わかりやすくって、万葉集のニュアンスをつかむにはピッタリです。この本はお勧めです! その他にも、「令和」という旬な話題なので、オンラインでも数々為になるウエブサイトがみつかります。 さてさて、「令和」の由来の和歌を5W1H。 まずは、日本語でわかったことを簡単に箇条書きにします。

そして、ちびちゃんたちには、英語の単語を箇条書きにしてもらいます。 ちなみに単語探しは、宿題にしました。

皆さんは、もうお気づきかもしれませんが、WHERE(どこ)とWHO(だれ)の答えは、ひとつではありません。 「大伴旅人の邸宅で」と現代訳には書いてあります。邸宅は英語で色々な言い方があります。なので、House. Garden. Yard.または、違う言い方でもいいでしょう。 日本語の文章を、英語の文章に翻訳するにあたって、一番困るのは、省略された主語です。WHO(だれ)はこの場合、明確には書かれていません。ですが、大伴旅人の邸宅に集まってくる人々は、たぶん身分の高い方々や、芸術にたけた人々だと想像できます。 単語がわかったところで、いよいよ英語の文章にしていきます。 新元号「令和」の起源となった「令」と「和」は、万葉集「梅花の歌」もしくは「梅花の歌の宴」の三十二首のはじまり、序文の文章から採られています。 最終的には、小学生のちびちゃん達と、「令和」が命名された、序文の一節を創作英訳していきます。 難しそう! って不安にならくても大丈夫。 英語がわからなくとも、伝えたい内容が日本語でしっかり言えるようになれば、簡素な知っている語彙を使って伝えることができます。 その練習を一緒にしていきましょう~。 今日のレッスンは:

前回のレッスン: 翻訳のプロセスを一緒に歩んでいこう! 「令和」って何? 「令和」とは、2019年5月1日に始まった新元号で、和暦(われき)の一部です。和暦は、日本独特なカレンダーのような紀年法で、年を数えたり、記録する方法です。 「令和」のローマ字表記は「Reiwa」。 ちなみに、「令和」手話表現“つぼみ開いて花咲くように”表現します。 その「令和」という新元号は、万葉集が起源です。 万葉集は、奈良時代末に編集された、日本最古の和歌集です。 天皇、貴族、下級官人、防人(防人の歌)、大道芸人、農民、東国民謡(東歌)など、さまざまな身分の人々が詠んだ和歌が、とにかくたくさん収められています。 原文:万葉仮名 于是、初春令月、気淑風和 梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香 万葉仮名とは、漢字の音を借用して用いられた文字。 原文読み方: 初春の令月にして、気淑く風和ぎ、 梅は鏡前の粉を披きて、蘭は珮後の香を薫らしたり。 読み方: しょしゅんのれいげつにして、きよくかぜやわらぎ、 うめはきょうぜんのこをひらき、らんははいごのこうをかおらす 現代語訳: それは、折しも初春のめでたき良き月で、天の気、地の気もよくて、風もやさしい日だった。大伴旅人(おおとものたびと)の邸宅の梅は、まるで鏡の前にある白粉のように白く、その香りは帯にぶら下げる匂い袋のように香るではないか。ー体感訳「万葉集」令和に読みたい名歌36:上野誠 「令和」ってどこから来た言葉なの? 于是、初春令月、気淑風和 初春の令月にして、気淑く風和ぎ 折しも初春のめでたき良き月で、天の気、地の気もよくて、風もやさしい日だった。 和歌を翻訳するには、土台となる言葉の歴史を知ることが第一歩です。 どの外国語も、翻訳のプロセスは同じ。 時間はかかりますが、ちびちゃん達と一緒に、一字一句万葉仮名をノートに書いていきます。 手話とかすごく楽しそうに練習しますよ! 日米作文の違い、英作文はお料理番組のような構成ですよと、1か月近く、ちびちゃん達と学んできました。 数々のステップを踏み、最終的には、みんな、素晴らしいプレゼンテーションを発表できました。 この方法、大成功だったので、みなさんも是非、お試しください。 「英語ができないよ~」と不安がらずに、ご家族や、お友達と一緒にプロジェクトとして試してみると、最終的には、今まで使わなかったような英語表現が「おまけ」で付いてきますよ。 いつも語学を教えるうえでお伝えしていることは、正しい言葉はないということ。 英語だったら、イギリス英語、アメリカ英語、アジア系英語、ラテン系英語のように、言葉には、それぞれ表現の仕方があります。文法的に見て正しくない言葉をお話しすることは、日常茶飯事です。 最終的に、「論文出版とかします~」という場合も、文法は大切かと思いますが、しかし、細かい文法間違い探しよりも、やはり内容が一番重視されます。 自分の考えを「伝えるぞ!」、その方法を一緒に学んでいきましょう~。 小学生も実践! 英語の書き方、読み方、訳し方、プレゼンテーションの攻略法 お料理番組プレゼン編 今回からのレッスン:

翻訳のプロセスを一緒に歩んでいこう! 最近、「ようこそ」の方言の訳し方や、「百人一首」の新しい翻訳アプローチ法を模索しています。 2019年(令和元年)5月1日に、徳仁(第126代天皇)が即位されて、新しい元号が、「令和」になりました。その「令和」は、日本に現存している和歌集の中で最古の「万葉集」から引用されました。 昭和、平成、令和などの元号(和暦)は、日本独自の紀年法です。 外国に行くと、聞かれるんです。 忘れたころに~

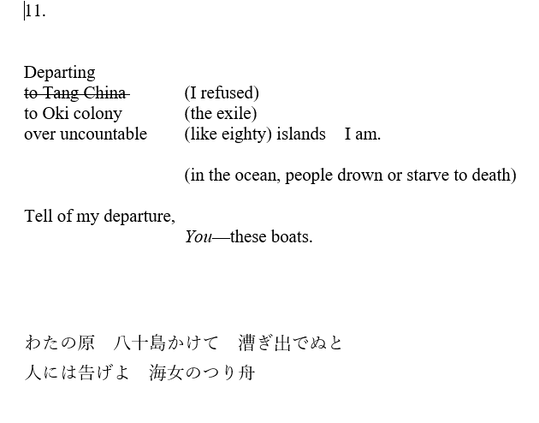

「令和」の新元号は、万葉集の巻五に収められている梅花の宴の歌三十二首を束ねる序文の一節から成り立っています。今回からは、その一節をちびちゃん達と創作翻訳していきます。 創作翻訳。 楽しそうな響き! さてさてどんな結果になるでしょうか楽しみです。 百人一首英訳の一部が、Crazyhorse (College of Charleston) より発表されます。 この出版とても嬉しいです! 私の百人一首英訳は、今までの翻訳とアプローチが全然違っていて、和歌を詠んだことがない方でも、日本人のように季節を感じたり、和歌が詠まれた背景、言葉のリズムなどをもっと身近に感じられるように、現代訳&Free verse形式で表現されています。 例えば、下記の、私が大尊敬している、翻訳家の百人一首英訳作品を読んでみると、違いがわかるかと思います。 原文:

わたの原 八十島かけて 漕ぎ出ぬと 人には告げよ 海人のつり舟 参議 篁 - Sangi Takamura 現代訳:野地潤家 私はこれから配所の隠岐に向かって舟出するのだが、「私が、大海原のたくさんの島々をめざして舟を漕ぎ出した」と、親しい都の人たちに告げ知らせてほしい。そこにいる漁夫のつり舟よ。 Fishing boats upon the sea, As I row over the plain 野地潤家博士の「要解小倉百人一首」が、わかりやすく細かい文法なども解説してあり、とても充実した和歌解説本だと思います。いろいろ読んできましたが、最終的には、高校の教科書だった、西日本書房よりでている本が一番。(国語の先生ありがとうございました。) この、参議篁の和歌、面白いなと思うのは、都会から地方転勤、荒野へ出発したくないので、投げやりな気持ちで、浜辺にある舟にしゃべりかけているところ。 もう生きることを半分あきらめているような、孤独な気持ちを胸に、美しい言葉を紡いだけど、周りには、舟しかなかった。って所が、ちょっとズッコケているというか。 悲壮感漂ってロマンティック~ って私は思えずに、クスクスと笑ってしまう和歌です。 参議篁の自伝を読んでみると(オンラインサーチでも充実しています)、こういう人いる!ってツッコミを入れながら、親近感がわいてきます。 追放者(参議篁)の気分の翻訳家になって、未知の島々を超えていくように カッコやクロスアウトを使って、はみだした訳にしました。 Peter MacMillanさんの訳 は、”beyond.(ピリオド)”と最後に区切ってあるのが、参議篁がこれから向かう未知の冷たい世界を表していて、納得な終わり方。 Kenneth Rexrothさんの訳は、”Into the distance, the waves”と、途中にコンマがあるところが、穏やかではない旅の暗示がされているようで。 もっともっと和歌を知り尽くした方々の百人一首の英訳があるといいのに! いろいろなアダプテーションを読んでみたい! 「どうやって英語を勉強しましたか。」 「なおこさんみたいに、ペラペラになりたいです。」 そうおっしゃっていただいて、とてもありがたいのです。 が、 この質問、多いんです!! * それぞれ英語の勉強方法は違うかと思いますが、私の経験が役にたったら良いなと思って、ちびちゃん達に教えたときのクラスと、私の詩&翻訳のプロセスを、2021年3月よりシェアすることにしました。 私は、大学2年生より編入留学をして、アメリカに暮らしておりますので、日常生活の英会話には、まあまあ~問題はありません。しっかり聞いているか、聞いてないか、おっちょこちょいなのは別としてですが。 母曰く、 「なおちゃんは、やっちゃったもん勝ちだね~」 20年来のアメリカ人&オーストラリア人の友人たちは、 「なおこは、英語じゃなくて、なおこ語、ね~」 詩を書いていても、なおこ語 VS 英語文法 の対決は避けて通れません。正式に出版する英語書類等は、校正チームが最後に、文法などをチェックしてくれます。 が! 校正チームと意見が合わなくて、長い時間話し合いが続くときもあります。 インディアナ大学、学生時代、 「なおこ、ラジオ番組で、詩を読んでみない」と聞かれて、 日本でも、ラジオ局に行ったことない!面白そう!誘ってくれてありがとう、でも、私は、この一言でしか、今の感情を瞬時に表現できないぜ~ 「YES.」 イエス (ピリオド) その当時、英語があまりわかっていなかったので、自分の詩と、質問&回答を暗記して臨みました。のっぺりとした、融通の利かない、一方通行の会話だったでしょう。 このローカルラジオに出演したから、人生ドラマチックに激変しました! ということは、全然ありません。 日々の長~い、長~い積み重なりのおかげさまで、今は、もっと面白いことに挑戦させていただいております。 私の学生時代と比べると、もっと手ごろな価格でオンライン授業が受けられたり。ハーバード大学などでは、無料で講義が聞けたりもします。 今は、留学しなくとも、英語取得できますし、たぶん、あともう少ししたら、自動翻訳機も充実してくるのではないのかなと思います。 そうなると、やっぱり、英語力より、考え方や行動力のほうが大切ですよと、ちびちゃん向けのクラスではお伝えしています。 気になった英語学習法は、一応やってみる。 私は、コメディー脚本の書き方が気になっているので、The Second Cityオンライン授業取っていますよ! 小学生低学年、中学年、高学年のちびちゃん達は、無事プレゼンテーションを終えることができました。この約1か月間、それぞれお料理トピックを選び、プレゼンテーションを形にしてきました。 小学生低学年

今日のポイントは:

始まりと終わりは、どんなプレゼンでも同じような言葉の繰り返しなので、今覚えると、これから先、応用ができます。

発表の内容を、観客に覚えてもらってこそ、プレゼンテーションは成立します。自分の言葉で、しっかり、堂々と、楽しく発表できるための練習をします。 面白いなと思ったことは、アメリカ人生徒さんも、日本人生徒さんも、年齢的な考え方、表現の仕方に大きな違いはないことでした。 例えば、今回、小学生低学年プレゼンテーション:

Show & Tellとは、アメリカの小学校で良く行われる、物をみせながら(show)その物について、お話しする(tell)プレゼンテーションの一つの方法です。 アメリカの小学校では、自分のペットの写真や、大事な物などを見せながら、簡単に説明する5~10分くらいの短い発表になります。 Show & Tellのことは、事前に教えていませんでしたが、小学生低学年ちびちゃんは、自分から、エプロンをつけて、お塩や、お箸をみせながら、「からあげ」の作り方の発表をしました。 * 小学校中学年のプレゼンテーションでは:

自由研究のように(関連した絵、写真、グラフなど)を、自分で作成して、わかりやすくみせていました。 プレゼンテーションの前に伝えたことは、

黄色くクルクルっと層になっている「卵焼き」の、おいしそうな絵を描いて、その周りは、シンプルに、わかりやすく、黒い太いペンで、輪郭をなぞっていました。 プレゼンテーションをしている間、四角いフライパンの絵を指でさしたり、とても分かりやすい説明をしていました。 アメリカの学校では、サイエンスフェア(科学自由研究発表会)や、夏休みの旅行記の発表など、大きな(屏風のような)白ボード紙に、写真や絵を貼って、説明します。日本では、ビー紙と共に発表する、自由研究発表会のようです。 * 小学生高学年のプレゼンテーションは:

実際にお料理した、高学年生には、とてもビックリ! すごいな~と大関心です。 すごいなプロセス:

これぞ、まさしく、本当のお料理番組。時間内に準備完了。 今日のポイントでもあった、最初と最後の言葉もしっかり覚えられるように、時間配分もしていました。 さすが!高学年! みんなで、オムライスの試食です。 高学年生の今後の課題は、ニンジンや玉ねぎを炒めているとき、「しーん。静寂。」と「ジュージュー」が響きわったていました。 その「しーん」と寡黙になってしまったとき、プレゼンテーション原稿の、「行」と「行」のあいだの「間」をどう埋めていくかが今後の課題です。 「お料理番組のとき、ニンジン炒めてるとき何言ってる?」と、聞いてみました。 「おいしそうな匂いですね~とか。。。」 「その通り!」 そういう言葉を、上手に繋げることが、上手にコミュニケーションをとっていくうえで大切なのではないのでしょうか。 * プレゼンテーションの準備を見てきて、たった1か月足らずのことですが、子供たちの「言葉を伝える」ことの関心度は目まぐるしく成長しました。 自分で選んだトピックを、自分の言葉と方法で、本気になってプレゼンテーションしていく! しかも、「おまけ」で英語表現が勉強できた! 一緒になって、本気で参加していただいた、保護者の皆様に感謝です。 新3年生のちびちゃんが、新しい言葉を教えてくれました。 「おーりとーり」って知っている? 最初は、英語で、映画のウォーリィーって言っているのかと思いました。 「オリトリ?」 「発音はね、おーりとーり。伸ばすの。ここに英語が書いてあるよ。」 ちびちゃん達と、お話ししていると、私に、日本語が通じないと勝手に判断された場合、英語が登場します。親切心には感謝ですが、「私、日本人なんですよ~。」と笑っちゃいながら、複雑な気持ちになります。 余談ですが、4歳児ちゃんは、お水がほしくて、私のところへ静かにそーっと来ました。 私には日本語が通じないと思ったのか、 保育園で習っている「~ください歌&ダンス」なら、世界共通で通じるかと思ったのか、 「~ください」と小声で披露しながら、パントマイムのように、手で、コップとお水を表現していました。 しかも、夜中の2時。 私の枕元! お母さんとお父さんが、起きないから、ゲストの私のところへ、ヘルプを求めにきたと思われます。ちょっと怖かったです。 「石垣島の方言で、*ようこそ*って言う意味だよ。」 と教えてくれました。 のんびりした、なんて、綺麗な響きなんだろう! 南の方で話されている言葉、台湾、フィリピン、マレーシア語などとはまた違った、「静音ひらがな」のような響き。普段使っている日本語より、もっと柔らかい響きです。 (乗物から)降りてらっしゃい。通ってお店見て行って、って感じなのかなと、勝手に想像して、新しい言葉を覚えました。 ちなみに他の「ようこそ」例: おーりとーり = 石垣島の方言 めんそーれ = 沖縄本島 おいでやす = 京都弁 古風丁寧な、名古屋弁だと、 「よう名古屋に来てちょうだゃぁすばしたなも」 (ようこそ名古屋においでくださいました。) (ようこそ名古屋にお越しいただきまして。) 商店街や、祖父の言葉を思い出してみると、「よう来てちょう~だいた」の方が、一般的かなと思ったり。今度聞いた時、ちゃんとノートに記録しておこうと思います。 このいろいろな「ようこそ」を英語に翻訳すると、Welcome。 簡単すぎる! シンプルなのは、辞書や、コミュニケーションをとるうえで、大切なことです。 しかし、その地方の言葉や、大和言葉を訳すとき、最初の言葉の響きをどうやって生かそうか。次回は、そんな試行錯誤のプロセスをお話ししていきたいと思います。 |

About NaokoArchives

June 2024

|

フジハブ

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

What are you looking for?

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024