|

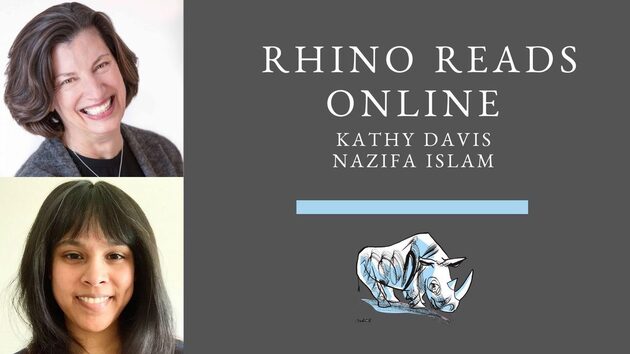

Jacob Saenz, (author of Throwing the Crown, winner of the 2018 APR/Honickman First Book Prize )の RHINO Poetry 卒業に伴い、朗読会イベントの司会進行になりました。 2021年度は Elizabeth O’Connell-Thompson と共に詩のイベントを企画・進行していきます。 Elizabeth はめっちゃカッコイイのです。詩人のTHE憧れ Poetry Foundation にお勤めで、ファショニスタのようにいつもキラキラしています。そんな彼女と一緒に、シカゴ詩人が集まる場を盛り上げていきたいと思います。 過去には、朗読会に参加した Tyehimba Jess と RHINO Poetry 編集員で、いつものようにインド料理レストランで楽しくお食事をした、その翌日、Tyehimba は the 2017 Pulitzer Prize for Poetry 受賞!! ”これからは、Pulitzer Prize がRHINOのスタンダードだね~”って、皆さんジョークをおっしゃっていましたが、昨日一緒にカレーを食べた人が Pulitzer Prize とは。(テーブルの遠くにあったナンも親切に取り分けていただきました。)驚嘆です。 コロナの影響で、最近はオンラインイベントばかりですが、これからは、本屋さんや、カフェのイベントもできるかなと思ったり。1976年ごろから続いているオープンマイクの常連さん達にも会いたいところです。 今回のゲストは、Kathy Davis & Nazifa Islam でした。 アットホームに、しかもゲスト詩人達の気持ちや、クリエイティブプロセスを掘り下げながら、作品の紹介をしていきたいねと、Elizabeth と事前に打ち合わせしていました。 慣れないZoomを使いこなし、予行演習中には爆弾的間違えを連発して、Elizabeth と大笑いでしたが、本番は、うまくいきました!こんな素敵なコメントも頂いて嬉しかったです。 Thanks for hosting such a warm and thoughtful event. I really appreciated hearing Kathy and Nazifa's poetry, and getting to know them more intimately because of your questions and dialogues with them--you two make wonderful co-hosts! もちろん、短い期間に Kathy Davis & Nazifa Islam の本を読み、自分なりの解釈をするのは大変です。少し前にも、Kristina Marie Darling とのインタビューでお答えしたのですが、インターネットのおかげです。 インターネットを使い、効率よく作品を調べ、親しみを感じながら自分の感想・質問を一生懸命紡ぎだしていく。インターネットからの情報土台があると、本を読んだときの納得感が違います。しかも、ゲストとの会話から、もっと面白い・興味深いお話しを聞きだすこともできます。 お仕事とは関係なく、じっくり一冊に向かい合うことも、もちろん好きですが。 次回は9月予定です。もしかしたら、ライブ朗読会になりそう(!?)です。 今回のレッスンは、グーグル翻訳を使って、日本語の文章・「3つのお願い」脚本を英語にしていきます! アラジン「3つのお願い」Write Your Own Screenplay! グーグル翻訳 (Google Translate) は、日に日にレベルアップしています。 ただ、瞬時100%自動翻訳機として使うのは、まだ時間がかかりそうです。 * ちびちゃん達と、グーグル翻訳の使い方を一緒に練習していく前に、使い方ルールの説明をします。 「グーグル翻訳は、お道具です。はさみの使い方を知っているひと!」と尋ねます。 何で、はさみ???と、子供たちは不思議な顔をしますが、 「紙を切る」と教えてくれました。 「じゃあ、糊に、はさみを入れる人!」とも聞いてみます。 「そんなことしないよ~」 「小さい子がやることだよ~」などと、答えてくれます。 「では、はさみの持ち方をおしえてください!」とも訪ねます。 「手を切らないように紙を切る」 「人に刃物を向けない」 「刃物の方をもって、持ち運ぶ」などなど、しっかりとした答えが返ってきました。 その通りです! グーグル翻訳も、お道具の一つで、はさみと変わりません。 間違った使い方によっては、意味不明な英語の文章が出来上がります。 不完全で、支離滅裂な文章をそのまま使って、コミュニケーションを取ろうとすれば、混乱や、誤解が生まれる可能性があります。場合によっては、気分を損なう方々もいらっしゃるでしょう。 グーグル翻訳を使うときのルール: 簡素で、正しい日本語を使うように心がける。

出来上がった英文は、保護者さん達&私と必ず確認する。

8歳のちびちゃんも、日本語入力をして、次々に英語の文章にしていきます。 英語って、簡単!楽しい!って思えること大切だと思います。 しかし!!!やっぱり、意味不明な文章が出来上がってきますので、そこは、一緒に時間をかけて直していきます。 「え~またやり直し~やりたくない。」 語学はやっぱり、Patience 必要ですね~ * 子供たちは、グーグル翻訳に頼りすぎてくると、今まで自分でできていたことを、忘れてしまいます。 I study English.

何回も練習してきた、英語の文章構造をすっかり忘却。 日本語文章を、手を替え品を替え、グーグル翻訳に入力しています。 「メンドクサイ。」 よく、気づきました! 「この文章だったら、OOちゃんなら、自分で書けるよ。今まで書いてきたよ!主語+動詞+目的語の構造を思い出してごらん!」 小学6年生のちびちゃんは、紙の辞書を使って、自分で、文章を完成させることができました。 子供たちに、グーグル翻訳を使った感想を聞いてみました。 「難しかった。」 「英語が合っているか、自分ではわからない。」 「時間がかかる。」 「紙の辞書だと、正しい例文が載っているから、そのまま使える。」 などなど、いろいろ気づいてくれました。 紙の辞書、グーグル翻訳、自分が学習してきたこと。上手にバランスを取りながら、英語をこれからもっと習得して頂けるといいなと思います。 次回は、英語で仕上がった脚本を、キャスティングして、演じてもらいます。 楽しみじゃ~ 今日のレッスンでは、前回、日本語で書いた脚本(the 1st draft)を書き直します。 ただ書き直すだけでは、面白くないので、書き直す前に、

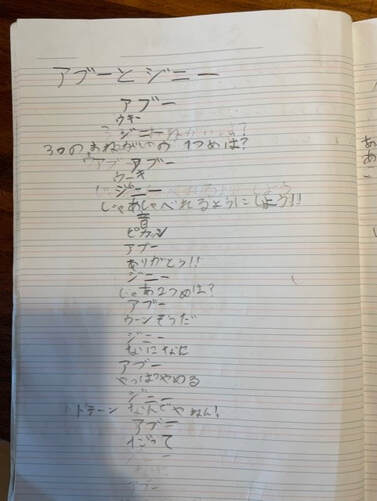

最終的に書き上げた脚本は、びっくりするほど上達しました! 「キャスティングってなに」小学校3年生のちびちゃんが、質問してきました。 「演じる役者さんを、決めることだよ~」 「大河ドラマの主人公を決めることかあ!」 まさか、大河ドラマっていう言葉が出てくるとは思っていなかったので、ビックリ。 子供の理解力って、それぞれで、奇想天外。 * 前回、ちびちゃん達は、ジーニーと「3つのお願い」の会話を1ページ書きました。 小学3年生:

小学4年生:

小学6年生:

「最初にキャスティングをして、自分の脚本を読んでもらいたい人!」尋ねてみます。 しーーーん。 ずいぶん長い間、子供たちは、もじもじ、嫌だ嫌だと、不機嫌になったり、キレ気味になったり。 プレゼンテーションの心構えは、ずいぶん練習してきましたが、まだ仕上げていない、不完全な脚本を、お友達に見せるのは勇気が入ります。 小学3年生のちびちゃんが最初にやることになりました。 キャスティング(配役)は、ジーニーは保護者さん。アブーは自身で演じることになりました。 保護者さんが、低ーい怖い声で、ジーニーを演じて盛り上がります。 子供は、大人を観察しているので、いつも本気で取り組んでくれる保護者さん達には大感謝です。 「いけてない~」「ださ~い」「メンドクサイ」と思えることを、少し視点を変えて、行動するだけで、自分が取り組んでいることのレベルがアップする。やっぱり、一度やってみると、発見がたくさんあります。 今日は、ジーニーの保護者さんのおかげで、子供たちのスイッチが入りました! 「ジーニー良かったね。」 「アブーはウキキしか言っていないね。」 「アブーがもっとお話しできるといいのにね。」 「最後アブーはしゃべれるようになるから、真ん中ぐらいで、おしゃべりができるようになって、アブーが願い事したら面白いかも!」 「バナナ1年分!」 ちびちゃん達3人は、大盛り上がりで、感想を言ったり、意見交換ができました。保護者さん達や、私は、一切参加していません! 先ほどまで、「しーーーん。」としていたのが噓のよう。 小学4年生、6年生も同じように、キャスティングをして演じて、意見交換をして、自分たちの脚本を書き直していきます。

次回は、日本語で書いた文章を、簡単な英語にして、どんどんデコレーションしていきます。 急遽、5歳と8歳のちびちゃん達に、1時間オンラインレッスンをすることになったので、何をしようかな~そうだ!夏目漱石の「吾輩は猫である」が面白いかも! もちろん、小さい子供に、読み聞かせは難しいですし、夏目漱石の説明をしても、ちびちゃん達の集中力が続きません。 なので、 「わがはい」は昔の言葉で、「私は」とか「僕は」という意味だということを覚えて頂く。 そして、有名な冒頭をただただ繰り返して、身近に感じて頂く。

私の夏目漱石の本は、すべて父の本棚からドロちゃんしてきたものですが、たぶん、父も祖父や叔父から受け継いできたと思われるので、古い挿絵や、当時の表紙のさまざまなデザインの写真が挿入されています。 エジプト風の猫だったり、タイトルのデザインが面白かったり。 5歳ちゃんは、絵を描くのが大好きなので、最後はみんなで一緒に表紙をデザインしていこう!というレッスンプランを即席に立てました。 が! かなり予想外の展開が待ち受けていました。 5歳と8歳のちびちゃんは、「吾輩は猫である」の昔の挿絵に、予想以上に興味深々でした。 「なんで、猫が2匹描いてあるの。」 「これは、版画かな。」(8歳さんは、版画を学校で習ったばかり) など、面白い質問がたくさん出てきます。 「吾輩は猫である」の中には、主人公猫の他、黒(ボスキャラ)、みけこ(お嬢様)が出てくるよ~と教えたり。 「苦沙弥先生宅に入った泥棒は、宝石箱と思って盗んだものがあります。さて、中には、何が入っていたでしょうか」とクイズ式にしてみたり。 ちびちゃんたちは、お芋が入っていたことに、ケラケラ笑います。 夏目漱石のことをお話しすると、

を思い出します。この4人が、もし、テーブルトークしたら、きっと素晴らしく面白い! ヴァージニア・ウルフは、夏目漱石より後の作家ですが、文章の書き方や、目指している方向(意識の流れ・ Stream of consciousness)は同じなように思えます。 5歳と8歳のちびちゃんは、夏目漱石が、イギリスに留学していた時のことを、たくさん質問してきました。 8歳のちびちゃんは、「明治って、江戸時代の次じゃん。イギリスに行ったの!すげ~」 そこで、夏目漱石は、ロンドン滞在中たくさん英書を読んだこと。特に、「ガリバー旅行記」がお気に入りだったこと。また「不思議の国のアリス」のお話しもしました。 子供たちと、筋書を一緒に思い出しながら、またまたクイズ方式にして。 少し、前に、ふと思って、「不思議の国のアリス」の原書を読んでいて助かりました! 原書は、最初3分の1まで、言葉遣い、文章のリズムが「さすが!」っていう感じですが、ルイス・キャロルは、最後の方、書くのに飽きてきたのじゃないかと思ったり。 この時代、イギリスで称賛された、随筆ぽい書き方、流れていくように書く方法は、夏目漱石だったり、「徒然草」だったり、日本人が得意とする書き方だと思います。 昔からの日本特有の文章は、「意識の流れ・ Stream of consciousness」を意識せずに、文章に取り入れられているのかなと。「百人一首」でも、四季や自然の流れを、作者の思いと共に書き留めているから、そうか~と妙に納得しました。 最終的に、90分も、5歳と8歳のちびちゃんとレッスン! 「もっと~やりたい~」 と言って頂いて、ありがとう。90分もじーっと座っていられて、すごいじゃん! |

About NaokoArchives

June 2024

|

フジハブ

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

What are you looking for?

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024