|

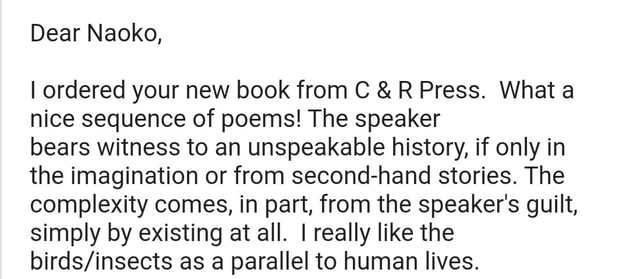

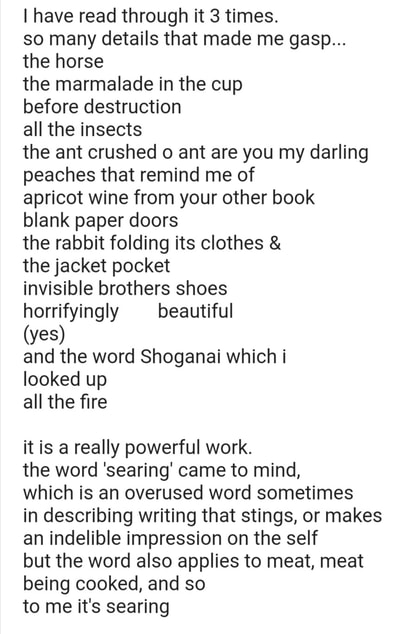

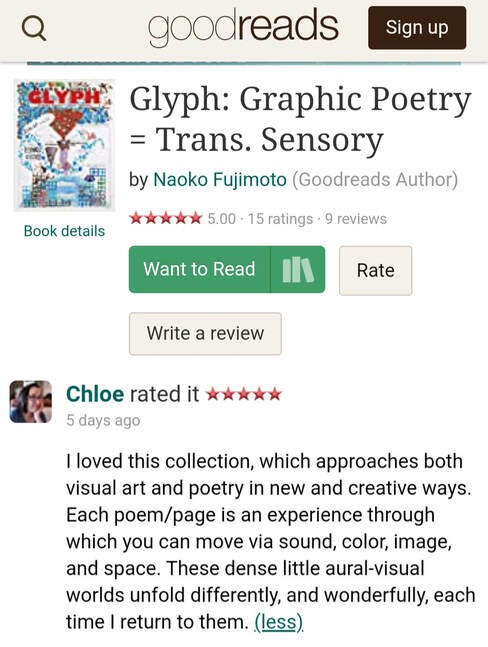

去年の11月に発売された、We Face The Tremendous Meat On The Teppan の感想が届き始めました。 2021年に、GLYPH が発売されたときも、たくさんの人にサポートして頂きましたが、今回の詩集のコメントは、心に染みまくりで、本当に嬉しかったのでいくつか紹介したいと思います。 去年、カナダをドライブしたとき、トロントの St. Lawrence Market (セント・ローレンスマーケット) にて、Kozliks Canadian Mustard という、1948年に創業したマスタード・バーベキューソース専門店を発見しました。

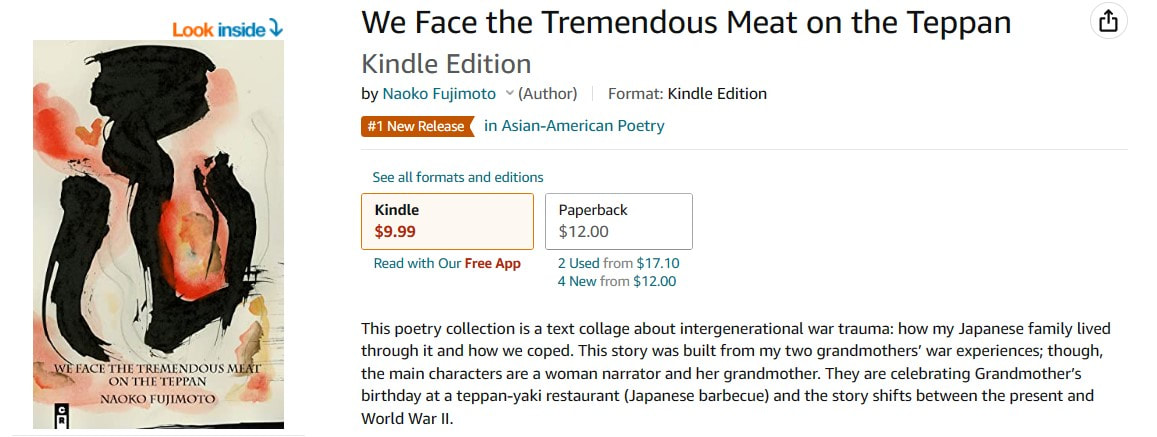

お土産にちょうど良いサイズと値段だったので、いろいろ種類を購入しましたが、独り占めにしたいほどおいしかった。 マスタードや、バーベキューソースを一気に使い切ったのは初めてでした。 空き瓶に、初チューリップを一本生けてみました。 母と京都旅行のときは、必ず清水寺周辺の茶碗のお店へ立ち寄ります。 いつもは、京清水焼朝日堂でお買い物をするのですが、今回は、茶わん坂にある東五六へおじゃまいたしました。 最初は、桜が描かれたお茶碗に決めていたのですが、「おすすめ品」黄色いお茶碗を発見。 みどりの抹茶がきれいに引き立ちそうです。 「お抹茶練習中なら、黄色い器の形の方がおいしく点てれるんじゃな~い」 と母に言われて、桜の器を諦めました。 ひとつは「おすすめ品」だったし、2つ購入すればよかった。。。ちょっと後悔。 先月11月に発売された新しい詩集が、Amazon Asian-American Poetry で高評価をいただいております。ありがとう!

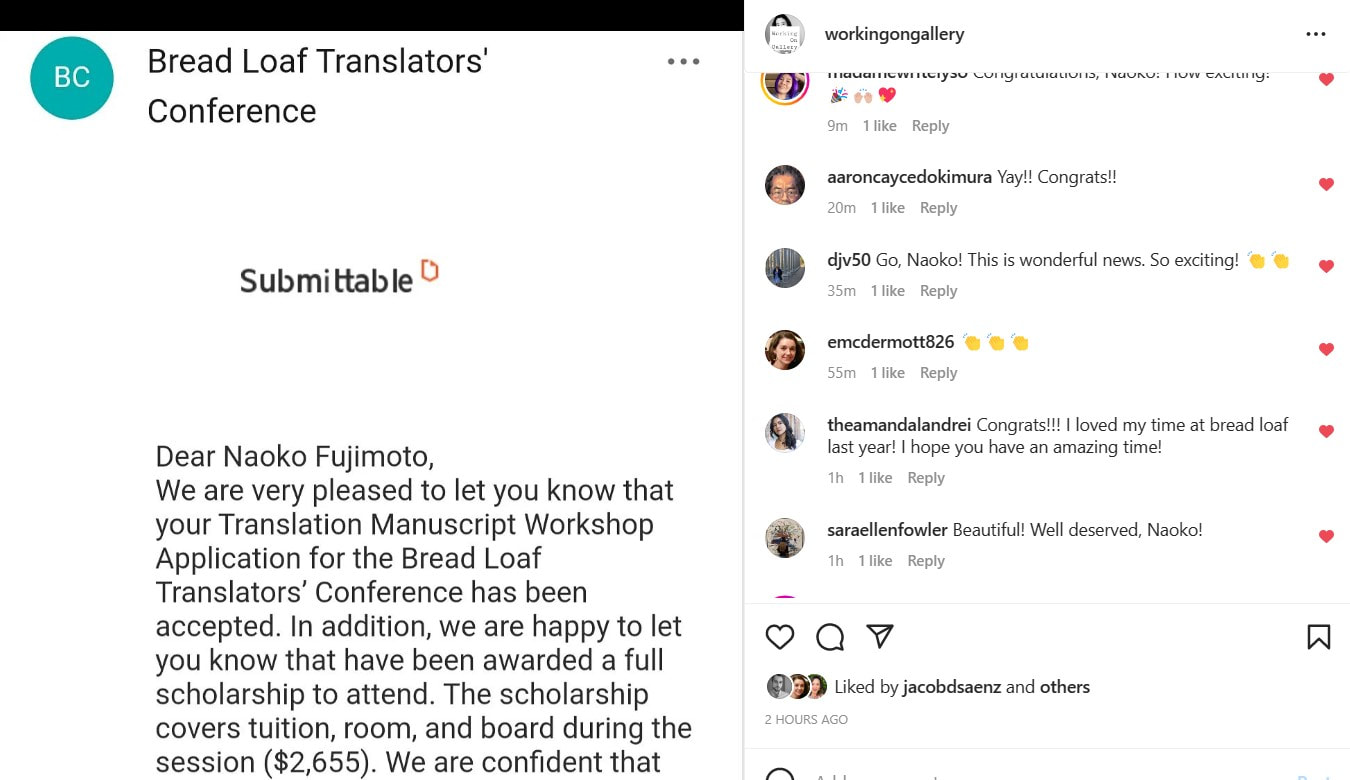

証拠写真をパチリ。 2月9日は、一番最初の短編集 "Home, No Home" のお誕生日でもあり、Poet Sis Angela Narciso Torres さん、異文化交流が大好きだった祖父のお誕生日でもあります。 Happy Birthday :-) アメリカMiddlebury College(ミドルベリー・カレッジ)で毎年行われる、Bread Loaf Writers’ Conference (ブレッド・ローフ作家会議/ ブレッドローフ著作家会)翻訳ワークショップより奨学金をいただきました。

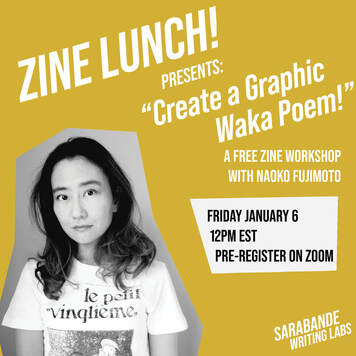

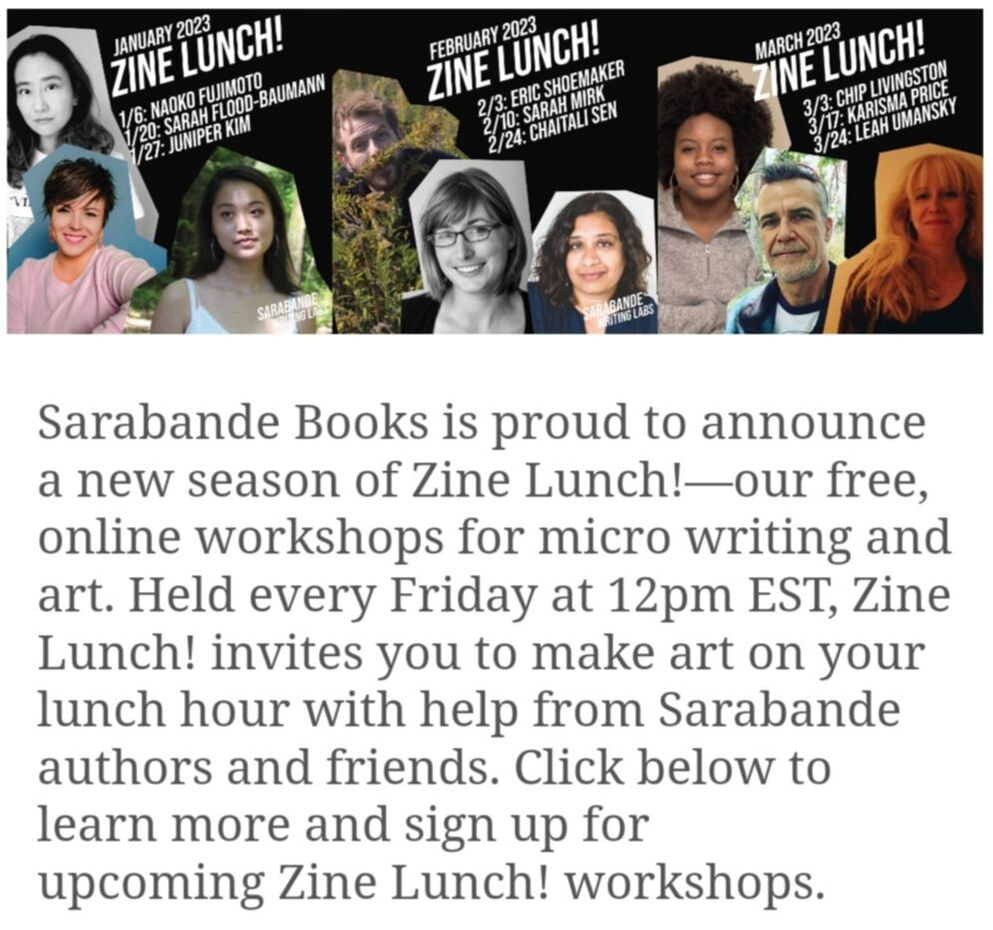

これまでの活動を評価していただき光栄に思います。 ありがとう!イェイ~めっちゃ嬉しいです。 Bread Loaf Writers' Conferenceは、 1926年アメリカ・バーモント州で始まったアメリカ国内外から集まる作家の会議で、 雑誌ニューヨーカーには、 "the oldest and most prestigious writers' conference in the country." 「アメリカ国内で最も古く、最も権威のある作家会議。」と記載されています。翻訳ワークショップは、国内外の翻訳家、教授、出版社などが集まります。 まだ出席するまでに時間があるので、提出する「言葉」磨き上げていきたいと思います。  2023年の初仕事は、Sarabande Books の Zine Lunch になりそうです! 2022年は、和歌や古典にかかわることが多い一年でした。翻訳のワークショップも多かったですが、2023年は、もっと面白く、和歌にグラフィックポエトリーの要素を足してみることにしました。 Sarabande Books は、毎月無料で、どなたでも参加できる、詩・短編・エッセイのオンラインクラスがあります。 今年も、たくさんの方々がホームページに遊びに来てくださいました。今までは、英語圏読者がほとんどでしたが、今は、日本語読者のかたも増えてきました。ありがとう!

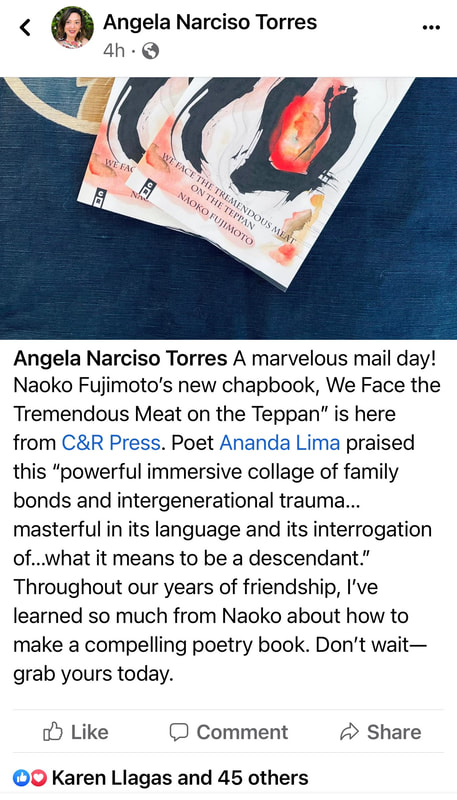

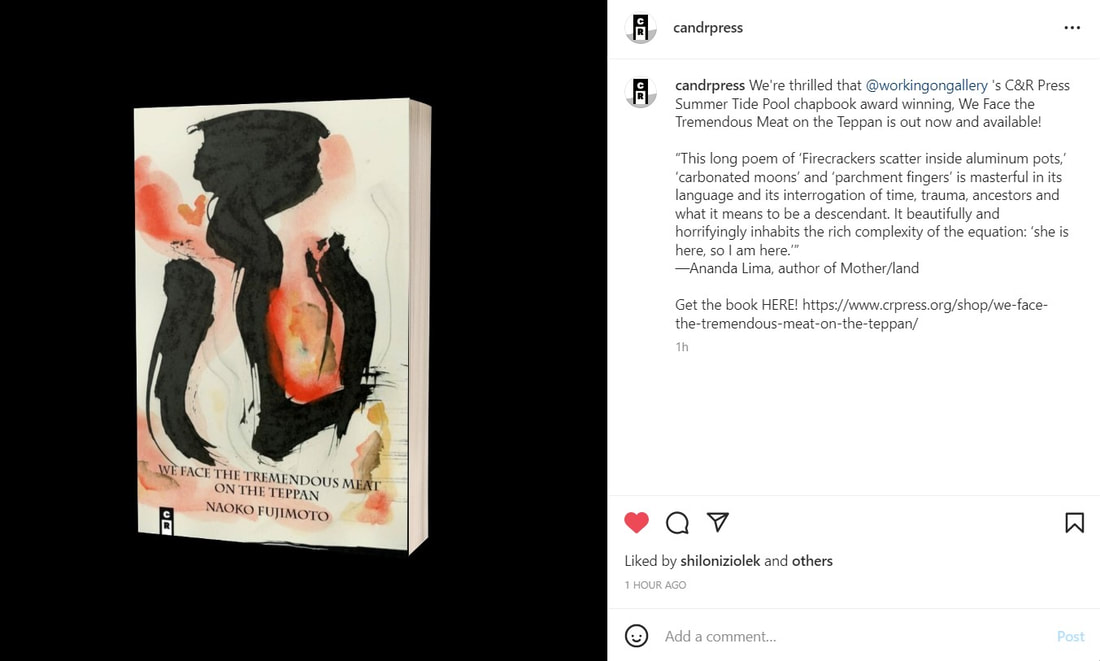

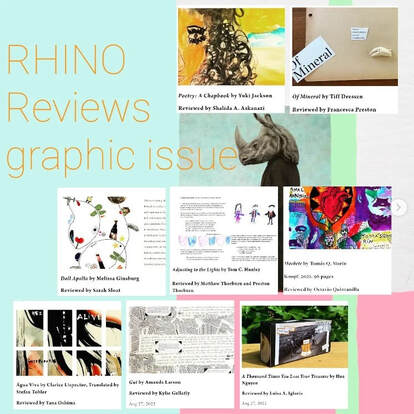

2020年秋から始めた、Working On Gallery も合計40名のゲストを迎えることができとても感謝しています。 キュレートの練習が奏功し、RHINO Poetry 、Tupelo Quarterly にても、インタビューを掲載できるようになりました。紹介できる作家や翻訳家が3倍に増えて、とっても嬉しいです。 今年は、ミニチュアクリスマスツリーを購入しました。ベースは、ウィスコンシン州で作った器です。 2019年までは、クリスマスツリーを毎年飾っていましたが、ちびちゃん達が遊びにきてくれたとき、賑やかすぎて、「ツリーゴロx2伝説」がありました。笑っちゃうのが、2階から、2回も豪快に転がっていったので、古いツリーでしたし、部品も壊れていたので手放すことにしました。その時、使わなくなったオーナメントも一掃しました。 今年のツリーは上手に育ってくれるでしょうか。 新しい本、 "We Face The Tremendous Meat On The Teppan" の発送が、C&R Press 社から始まりました。

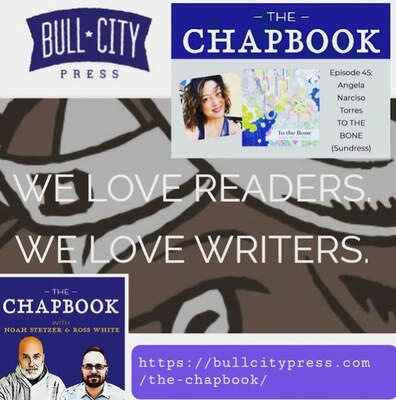

さっそく、Angela Narciso Torres さんが SNS に投稿してくださいました。今年9月にもポッドキャスト番組で、発売される前から宣伝もしてくださっています。 本当にありがとう。 新しい本が C&R Press より発売されました!

C&R Press は、Independent Publisher Book Awards を2年連続して受賞している、2006年に設立された出版社です。たくさんのベストセラー作家さんたちの本を手掛けています。 今回は、C&R Press Summer Tide Pool Chapbook Award いただきました。Chapbook なので30ページ前後の短い作品集ですが、フィクションのようにストーリーが一続きする、長いスタイルの詩です。 出版するなら C&R Press と決めていたので、とても嬉しいです。ありがとう。 ノースキャロライナ州の出版社 Backbone Press のホームページリニューアルに伴い、イラストレーションを頼まれました!プレスメイトでもある Faisal Mohyudd さんも、アートを提供しています。 Backbone Press の編集長 Crystal Simone Smith さんとは、2017年に賞をいただいてから、一緒にお仕事をする機会がたくさんあります。 また、Backbone Press より、短編集 "Mother Said, I Want Your Pain" も発売されていますよ! イラストは2枚頼まれたのですが、Backbone は、日本語で、頭蓋底から尾骨 ; 骨、筋肉 ; 腱の部分。頭を支える首、背骨、腰などのことを言います。

体の中心部を示す言葉と共に、作家の信念や中枢を表す言葉でもあります。 2枚目のイラストは、自身の好きなものを意識しつつ、Backbone Press が大切にしている多様性を表現してみました。 Glypy がちらりと見えるのわかるかしら。 2週間前に購入した、Annabelle (アナベル) アジサイ系の花は、ちょっと茶色が入ってきましたが、ところどころの色の変化も味わいがあって長い間楽しめるお花です。 茎を切って、背の低い器に生け替えです。 パンデミック前、Door County へ夏季休暇を過ごした時、陶磁器教室に参加しました。 そのときいくつかお茶碗を作ったのですが、この上記の写真の器は、粘土が分厚く、ぽってりどっしりとしています。陶磁器を作ることは体力勝負なので、くたくたになったとき、「もうこれでいいや~」と投げやりになってできた器です。長年使い道がわからず、ほったらかしにしていましたが。 案外素敵じゃん! お手洗いの花瓶は、Crystalline Glaze Pottery という焼き方で作られた一輪挿しで、アメリカ東海岸のお土産でいただきました。 一輪挿しですが、ピンクのマム(菊系)とアナベルがかわいくて。 ちょっと入れすぎかしら。 「3年ぶりの~」でお会いする方々が多くなってきました。パンデミック中は出版や印刷が遅れたりで、2021年発売予定だった本が現在たくさん出てきています。 来月号 RHINO Reviewsでインタビューをさせていただいた、Jessica Walsh さんの新しい詩集も、シカゴ近郊出版社 Glass Lyre Press より出版されました。 先日お会いしたとき、フラワーアレンジメントのプレゼント。喜ばれました! 今週は、「ひまわり」などの黄色いお花がたくさん売っていたので、ノスタルジックな感じのブーケになりました。 今度お会いするラルフ編集長には、生け花にしてみました。 下方の空間を、小さいローズでうめてみました。というのは、もともと茎丈が短く、しかも、私も短く切りすぎてしまって。ふふふ。 "Oh~ Ikebana~" とおっしゃると思います。 ようやく、お花を長く楽しめる季節がやってきました。夏場の外出は、窓を閉めきって暑くなったり、クーラーがかかったり、お花の寿命が短くて。 テーブルに飾るフラワーアレンジメントは、食器類やテーブルクロスに合わせた華やかさを重視していますが、生け花や華道の歴史を取り入れるともっと深く遊べるのではないかと思って、最近、生け花の写真集や、YouTube、ウェブサイトを読むのがマイブームです。 生け花、華道と、フラワーアレンジの違いは、このウエブサイトがわかりやすく説明されています。 「奥行」や「立体感」を探求しつつ、左上から右下へ移動する視線や、花の正面を考えることは、Poetry やGraphic Poetry の構成にとても役に立つ技術を身に着けることができると思います。 生け花は「引き算の芸術」と言われているので、「引き算」の練習をしていこうと思います。まさしく、詩を書くことにとても似ています。 この夏、Gail さんからいただいた、アンティークのピンクの水差しが割れてしまいました。とても残念です。形あるものは、やっぱりいつか壊れてしまうのですね。 夏休みが終わって1か月が経ちました。 ちびちゃん達は、本格的に英語の文章を書き始めています。 これまでの1年間は、みんな同じ例文を使って、詳細などを自分の好きなようにアレンジして発表する方法を繰り返し練習してきました。 9月からは、与えられた「お題」にそって、最初から自分で書いていく練習を始めています。 今回のレッスンステップは、

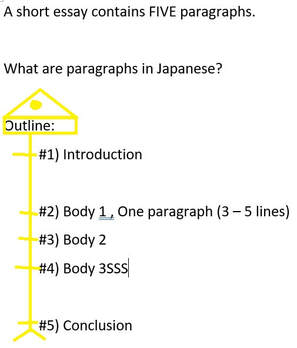

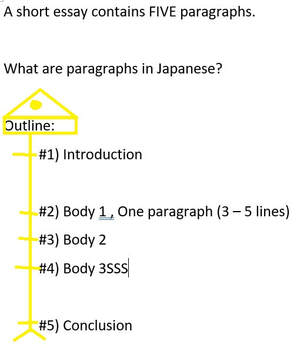

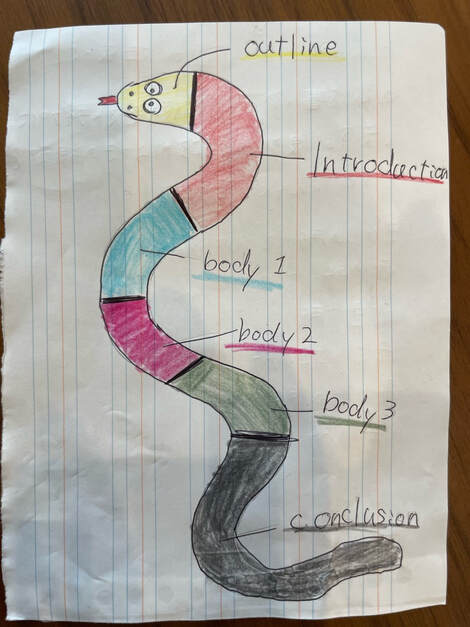

1か月間かけて、英語の文章構成を繰り返し練習してきたので、10月に入り、Body 1 パラグラフを英語で書き始めましたが、ちびちゃん達の頭の上には「?」が。 しかし、子供たちが本当に「わかった!」と思ったとき、英語文章構成の説明を「ヘビ」に例えて私に説明してくれました。 天才。 さあ、今回も英語作文構成を一緒に勉強していきます。 9月のお題は、夏休みにあった面白いこと、発見したこと。 まずは、日本語で1分間スピーチをしてもらいます。 1分間スピーチでは、「聞いて聞いて!夏休みにこんな面白いこと発見したの。」と言うように、まずは、スピーチを聞いてくれる相手に伝えたいことをアウトライン・Outline(箇条書き)にしてもらいます。 「アウトラインって何?」 ちびちゃん達は、わからないことや新しいことを、しっかりと聞いてくれるようになりました。 2020年9月に英語の授業を始めたときは、ただただ与えられたことに従うだけでしたが、現在は、「わかんな~い」と大きい声で突っ込んできます。 アウトラインとは、魚の骨みたいなものだよ~ ちびちゃん達は、お料理のプレゼン時より何回も練習しているので、日本語の起承転結作文と、英語作文の構造の違いはわかっています。 「英語の作文は、一番伝えたいことを、最初に書く。」 イントロダクションに、一番伝えたいことを書いて、魚の骨組みアウトラインにそって文章を組み立てていくのが、英語の作文です。 今回のレッスンステップ1&2の、日本語アウトライン&日本語1分間スピーチは、ちびちゃん達には楽勝でした! 各自で練習時間を取ったので、みなさまパーフェクト。 堂々と、原稿も見ないでスピーチができました。さすがです。 ですが! アウトラインと、パラグラフ、英語の作文構成は、繰り返し伝えていますが、まだまだよくわかっていません。 「なんで、Body 1 パラグラフから書き始めるの?」 「なんで、イントロダクションから書き始めないの?」 さあ、何ででしょうか! 上記写真、Body 1 とは、1段落・パラグラフ・Paragraph のかたまりを示しています。 「1段落=パラグラフ・Paragraph って何?」 ちびちゃん達と一緒に考えていきます。国語辞書には、 長い文章を幾つかのまとまった部分に分けた、その一くぎり。転じて、物事の切れ目。

など、子供達からも同じような意見が出てきました。 また余談ですが、朝日新聞の「国語のちから」にも、日本語の文章段落についての記載があります。 英語辞書には、 a subdivision of a written composition that consists of one or more sentences, deals with one point or gives the words of one speaker, and begins on a new usually indented line 一行以上の文章で構成され、1つのポイント(論点)を表現する方法とでも言いましょうか。 1段落=パラグラフ・Paragraph とは、日本語も英語も似ていて、物事のまとまりの構成やかたまりを示しています。 そこで、ちびちゃん達が、困ってしまったことは、

と、大きな違いがある。 しかし、1段落・パラグラフの構成は、どうやら日本語作文と似ている。 「よくわかんない。。。」 ちびちゃん達のテンションが、一気に下がっているのがわかります。 そこで、保護者様の提案で、英語の文章構成を絵に書いて、日本語で発表してみようということになりました。 Good Idea! ちびちゃん達は、ハンバーガーを文章構成に例えたり、それぞれ素晴らしい発表をしてくれました。 上記写真「へび」を見たとき、子供って天才。驚愕。 小学校高学年の彼女は、

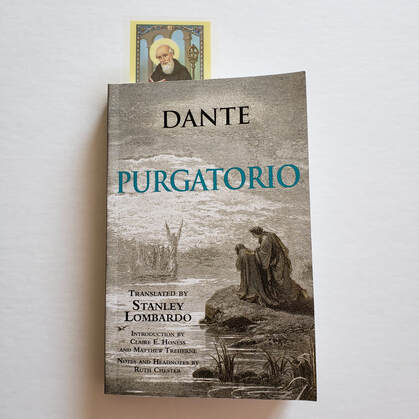

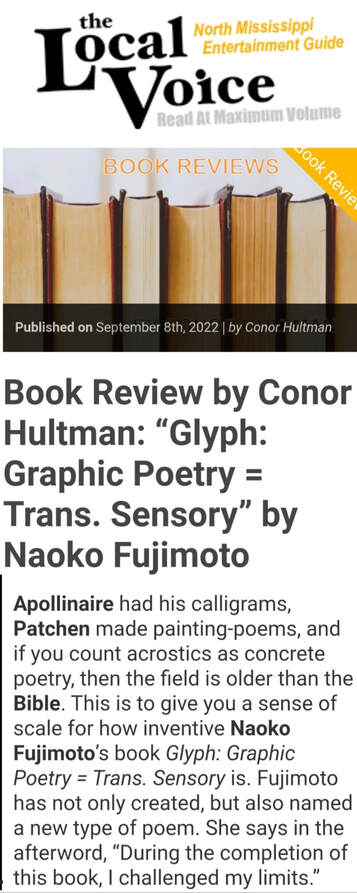

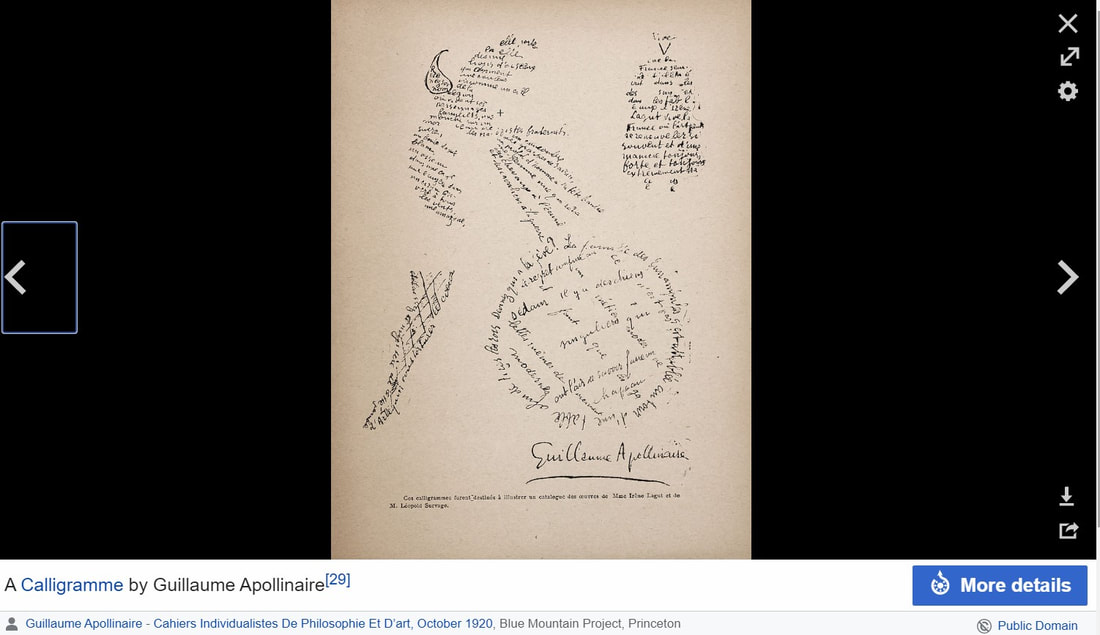

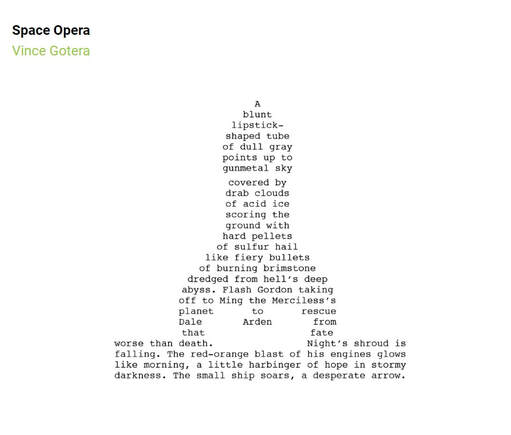

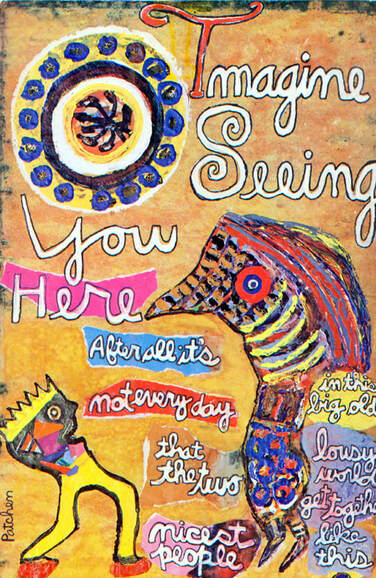

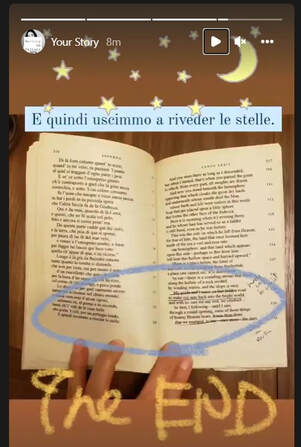

すごすぎる!! 日本語の文章は、「結論」を探しながら詳細を読んでいきます。 英語は、「結論を最初に知って」から、詳細を読んでいきます。 文章を読んでいるだけでは気付かないかもしれませんが、実際、作文構成を勉強すると、違いが本当によくわかってきます。 ちびちゃんのひとりが、 「だから、なおちゃんは、カレーを作ります、あれ~グラタンになっちゃった~って良く言う意味がわかった。」 「起承転結になりがちだから、Body 1 から書き始めるのね。」 そうなのです! わかってくれてありがとう。 煉獄篇 (Purgatorio)、読み始めました! 8月上旬から読んでいる、ダンテ「神曲」は、地獄篇 (Inferno) が終了して、いよいよ、天国でも地獄でもない、リンボーの世界です。 煉獄篇 (Purgatorio) の英訳は、Stanley Lombardo です。こちらの翻訳家の方が地獄篇 (Inferno) の Allen Mandelbau より読みやすい感じがします。 地獄篇 (Inferno) は、アメリカの高校・大学と必須授業で教えてもらえますが、煉獄篇 (Purgatorio) 天国篇 (Paradiso) は、地獄篇 (Inferno) より人気がないので、教科書の種類も少なく、しかもお値段がちょっと高かった! 今回も、イタリア語と英語翻訳の両方書かれている本を購入しました。 地獄篇 (Inferno) と比べると、アクションが少なく、今のところ、一番のエキサイトは、ダンテにしか影がないくらいでしょうか。 生きている体を持っているのは、ダンテのみなので、皆さん、ダンテの影に興味深々です。 Conor Hultman さんが、GLYPH のリビューを書いてくださいました。ありがとうございます。 冒頭の5行すごい始まり方だなと、ただただ恐縮するばかりです。 Guillaume Apollinaire (French poet, 1880-1918), Kenneth Patchen (American Poet, 1911-1972) と比べていますが。良いのですかねえ? 上記の写真は、Guillaume Apollinaire の作品です。 詩の改行を、鳥の羽のようにしたりしながら、全体の形を作っていきます。現在も下記の写真のような 現代版カリグラフィー詩は出版されていて、 フィリピン系アメリカ人の Vince Gotera さん などが発表されています。 個々の言葉の長さを選んだり、改行の仕方が難しく、高テクニックを要しますが、私はちょっと「オールドファッション」ではないかなと思うのです。 19世紀からたくさんの詩人が挑戦しているので、見新しくないというか。高テクニックで制作に時間がかかるわりに、現代読者にスルーされる感があると思うのです。 Kenneth Patchen については、Impose とPoetry Dispatch が特集しています。 Jazz Poetry や Picture Poetry と呼ばれる詩のジャンルで、書いてある言葉がけっこうシンプルです。詩の要素(改行や詩言葉)が少なく、現代アート系というか、ポスター系というか、絵を重視しているような作品が多いです。 今回の、Conor Hultman さんのリビューでは、グラフィック・ポエトリーを "A new type of poem" と評価していただきました。 そうなの!私のグラフィック・ポエトリーには、改行があるの! ご理解ただいて、本当にうれしいです。 その改行の一部は、"line-break hyperawareness" と名付けています。詳しくは、Kristina Marie Darling さんとのインタビューでお話しています。 今日は、Angela Narciso Torres さんが出演したポットキャストの放送がありました。 Bull City Press の編集長さん達がお届けする、20分くらいの番組ですが、私の名前が3回も出てきて、まさしく、biased media coverage ではないかと! "She is a queen of chapbooks" とおっしゃってくださって、どうもありがとう。 めっちゃ嬉しいです。 Queen の称号にふさわしくなれるよう、これからも励んでいこうと思います。 RHINO Poetry Reviews - the 4th Graphic Issue も発表されました。 今年で4年目になり、またまた素晴らしい作品が集まりました。一緒に作り上げてくれた詩人達に大感謝です。 毎年、文章+アートともに創造できる参加者を探すのは大変なんですよ! Rhino Poetry は毎月、新刊詩の本をリビューしています。9月は、グラフィックリビューとして、絵付きで本を批評する、ちょっと変わった試みです。 しかし、だんだん、現代美術の要素が深くなってきて、本の批評というより、読書中の詩人の頭の中を作品化した、展示会のような感じでしょうか。見ごたえのある作品ばかりですが、リビューが抽象的になりすぎているかもしれません。 したがって来年は5周年記念もかねて、初めて、ゲストエディターに参加してもらいます。私が集めるリビューとはまた違った雰囲気になるのではと期待しています。 そして最後に、ダンテ「神曲」34詩、読み終えました。

「そして星が見えてきた」 という、最後の行は、ただただ美しい。 それと同時に、これが、cliché の起源ですかっ!とひとり突っ込んでしまいました。 ダンテ・神曲(Inferno)を8月初めより読み始めています。 いろいろ YouTube をも聞いてみて、良かった思った番組は、 Course Hero

100 Days of Dante

Tom LA Books

イタリア語の朗読は、わからなくとも全部聞いています。ところどころ、聞いたことのある単語が出てきたり、ダンテが良く使う言葉に出会います。 ちびちゃん達と、毎週英語の授業をはじめてずいぶん経ちました。 現在は、夏休み中です。 高学年の生徒さんたちは、3段落のエッセイを構成できるようになり、ちびちゃん達も、自分が伝えたいことを、5W1Hを使って、今年上旬は何回も文章を書いてきました。 上記のフォーマットを使って、「好きな食べ物」「休みの日にすること」など、お題にそって文章を作り、プレゼンテーション・発表してきました。 プレゼンテーションは、

という基本事項に加えて、

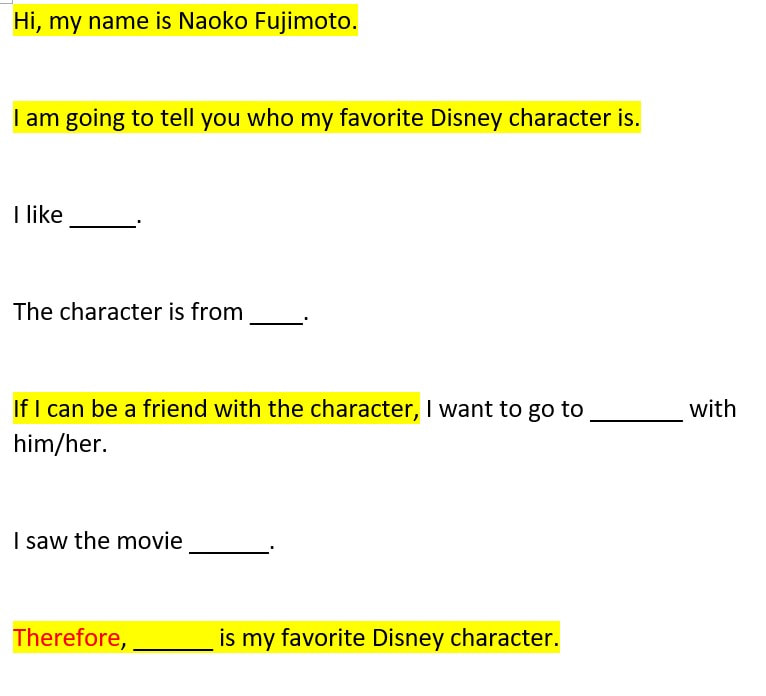

下記、黄色ハイライトのように、少し詳細が変わるだけで、いつも同じ文章を心がけます。 夏休みが終わったら、いよいよついに、本格的な文章をもっと書いていただこうと思っています! Francesca Preston さんが、The Inflectionist Review に、GLYPH のリビューを投稿してくださいました。 "To experience the poem in GLYPH is to feel its expansion, its multi-dimensional breathing. Like plants that leaf out even if you cut them, these poems keep growing." - - Francesca Preston The Inflectionist Review GLYPH が発売されて2年目、Graphic Poetry Project が始まって6年目になります。たくさんの方に、Trans. Sensory 体験していただいて、本当に大感謝。

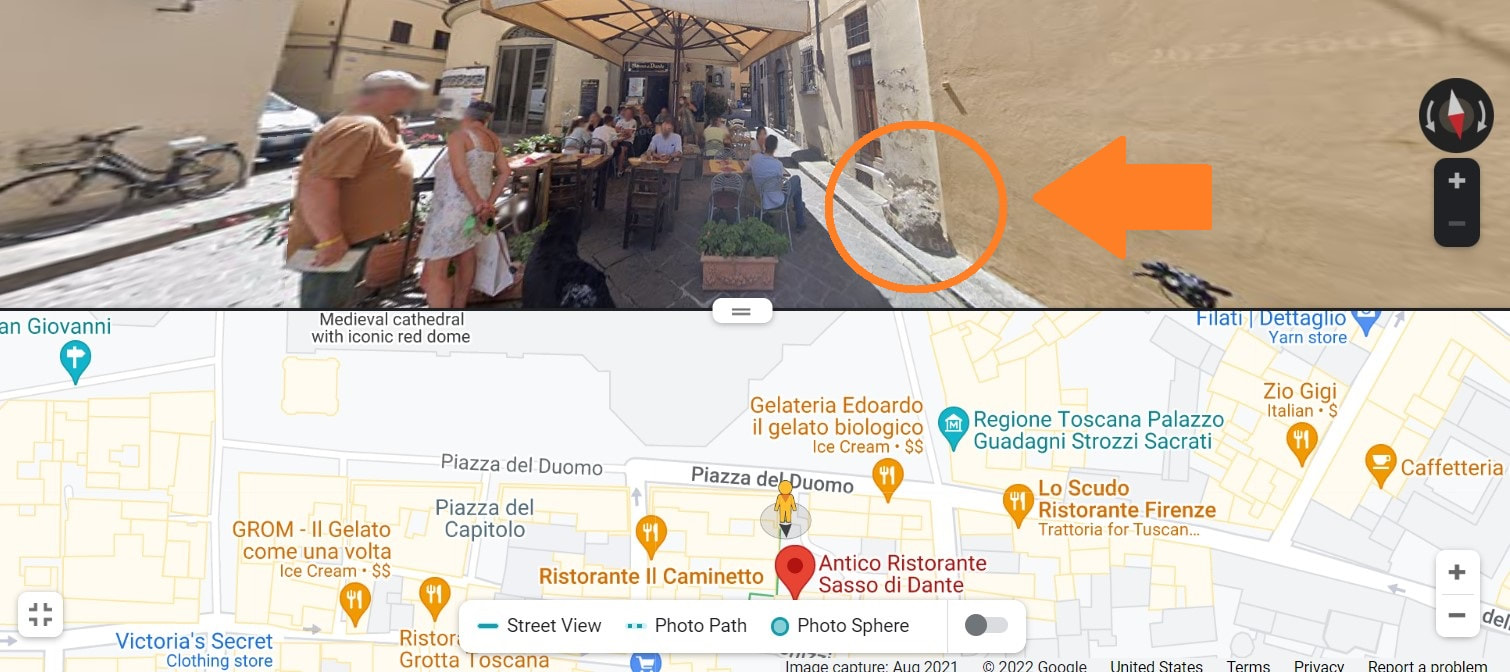

ドゥオーモ広場のちかくに、SASSO DI DANTE(ダンテの石)があるときいたので、グーグルマップで探してみました。 各観光名所ホームページでは、写真や、ストリート名の紹介は書いてあるのですが、全然見つからなかったので、グーグルマップにて20分ほどぐるぐるまわり、ついに発見! いつもは、暇人な私ですが、今月はめっちゃ忙しいにもかかわらず、見つけたときは、一人で飛び上がってガッツポーズ。 ダンテが生存していた時代は、ドゥオーモはまだ建設中で(1436年完成)、ダンテはその石に座って、未完成の大聖堂を眺めるのが好きだったそうです。 1301年、フィレンツェ共和国の大使としてダンテがローマを訪れている間に、黒党のクーデターが勃発。ダンテは白党の幹部だったためフィレンツェを追放されます。その後、建設中のドゥオーモもみられなくなってしまいました。 地獄篇 (Inferno) の詩歌6番には、こんな描写があります。 I answered him: " Ciacco, your suffering why it has been assailed by so much schism. なぜ、それほどまで分裂しなければならなかったのか。 ダンテを読んでいると、今の時代を反映しているようで。 イタリアのカゼンティーノ地区にある街、ポッピは、ダンテが滞在したと言われているグイディ伯爵家の城(Castello di Conti Guidi) と、その近くには、ダンテの「神曲」をもとにルーカ・シニョレッリ(Luca Signorelli)が描いた壁画があるオルヴィエート大聖堂(Duomo di Orvieto)があります。 教皇党(ゲルフ)と皇帝党(ギベリン)政治争いに巻き込まれて、ダンテは故郷フィレンツェから追放され、その後、各都市を放浪しながら、「神曲」を書き上げることになりますが、ポッピでは、Inferno 第33歌を執筆されたそうです。 それぞれの詩歌は、だいたい4-5ページ(約150行)でとっても短いですが、しっくりくる韻を探したり、フィレンツェの政治のことを思ったりと時間がかかったのかもしれません。 ちなみに、ダンテのお墓はラヴェンナにあります。 オンライン語学アプリ、Babbel でイタリア語を初めて約1か月が経ちました。 IA による発音の練習では、私はまったくもってイケていない。。。 (英語も独自の訛りがあるので、お口の形のせいでしょう。。。) イタリア語は、日本人には発音しやすい外国語とよく言われているのに! ダンテの「神曲」をイタリア語で聞いていると、言葉を一語一句発音しないで、言葉の前後を続けて音楽のフレーズのように話されています。 カント3番では、いよいよダンテが地獄の入り口に到着。 有名な門に書かれているフレーズ。 Per me si va ne la città dolente, A オンライン検索をしてみると、Inferno 3 第1歌から5歌まで、上杉 昭夫教授が翻訳された日本語バージョンを読むことができます。 ダンテのオリジナルの詩は、一行ごとにすべて韻が踏んであります。 現在では、韻辞書や、コンピューターを使って簡単に同じ韻を踏んだ単語を探せますが、ダンテ(1265-1321)の時代、13世紀以前の本は、ほとんどすべてラテン語で出版されており、ダンテは新しい試みとして、イタリア・トスカーナ地方の生活に浸透した、日常生活で使われているイタリア語を使っています。 それにしても、膨大な量の同じ韻を踏む言葉を探して、ストーリーを紡いでいくって!! 韻は、上記の単語末の色分けのように流れていて、テルツァ・リーマ(Terza rima, 三韻句法)という手法です。 私が教科書に使っている英語訳は、韻は一切翻訳プロセスに含まれていません。 日本語訳も、ダンテのように韻を踏むのは難しいようです。 いつも聞いている、Tom LA Books さんのYouTube 講義でも、イタリア語と英語訳の違いについて語っておられます。 "Questo misero modo" とウェルギリウスが34行で言う場面がありますが、英語だと、"This miserable way" のような訳し方が一般的ですが、本当は、前後の韻の流れや、ストーリーからかんがえると、"This miserable rhythm" と解釈したほうがいいらしいのです。 ダンテをイタリア語で聞くと、ほんとうに美しいです。 "Questo misero modo" のように、Mの音を使うと、続きの言葉も似たMの音を使って全体の詩を構成しているところがとっても素敵。 |

About NaokoArchives

June 2024

|

フジハブ

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

What are you looking for?

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024