|

最近、日本よりたくさんお便りを受け取るようになりました。ありがとうございます。

日本語ブログもまめに更新していきますが、インスタグラム @workingongallery では、ビデオや朗読会の写真なども載せていますので是非遊びにきてください。 しばらく近所のお花屋さんへ行っていなかったので、「お花の買い方」をすっかり忘れていたようです。いつものように、自由に選べる3束セットを選択し、良い香りがする枝のユークリプス (Eucalyptus)を購入。 ただ、1束を開けてみると予想外に立派な枝がたくさん。 「大きい花瓶は一つしかない~」 キッチンの扉を全部あけて、空き瓶を探してみましたが、立派な枝を支えられるしっかりとした瓶は見つかりません。 「巨大サラダボールがあるぞ。」 賑やかすぎるかもですが、少しずつアレンジを変えながら楽しんでいます。

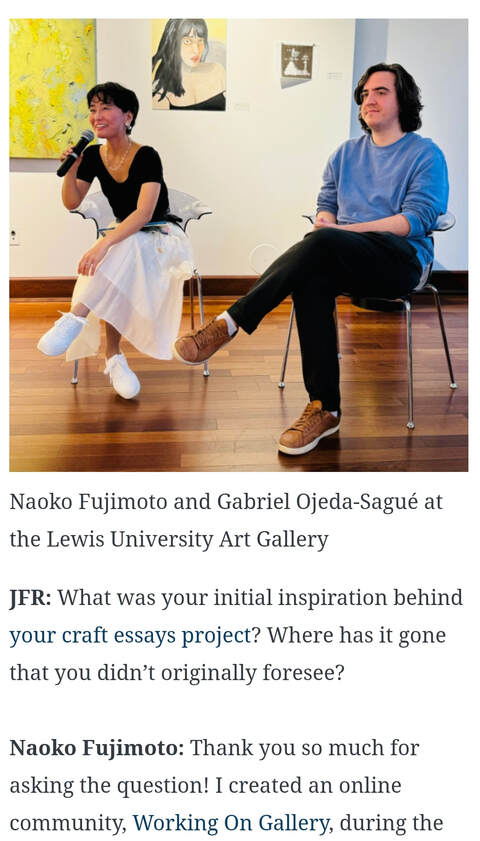

家じゅう「お花屋さん」のような素敵な香り。 葉や枝を整えたあとの小ぶりのものは、お手洗いの花瓶に生けました。 ピンクのお花は、マティオラ・インカナ(Matthiola Incana)系だと思われる。 Lewis University の Jet Fuel Review ブログにインタビューが掲載されました。 Working On Gallery のことも聞いてくださって大感謝です。 パンデミック 2020 年から始めた Working on Gallery は4年目を迎え、去年は 4,000人以上の方々がウエブサイトに遊びに来てくれました。 Lewis University 作家志望の生徒さんたちから、いろいろと質問を受けました。「ファッション」についての質問もあり、幅広い問いかけができる学生さん達は素晴らしいなと思いました。 「何着ているの?」 とは、ソーシャルメディアが生まれたときからある世代には当たり前の質問かもしれません。 私もおしゃべりなので、 「クリスタルのネックレスは、私がまだ生まれる前、父がローマへ出張滞在していたときに、母のお土産として買ったものだけれども、オペラを観た帰りに道に迷って、夜中の1時過ぎまで迷子になっていたから、お土産をすべて内ポケットに入れて、お土産の袋には紙屑を入れて、万が一のことが起こったら、その袋を渡して逃げようと思っていたらしいよ~」 白いスカートは、前回日本へ滞在したときに、母がプレゼントしてくれました。 今年の夏の目標は、お洋服を一着も購入しないこと。 「MY クローゼット de お買い物」を目標にしていきたいと思います。 できるかな~ 去年の初春に、ユリの球根を頂きました。

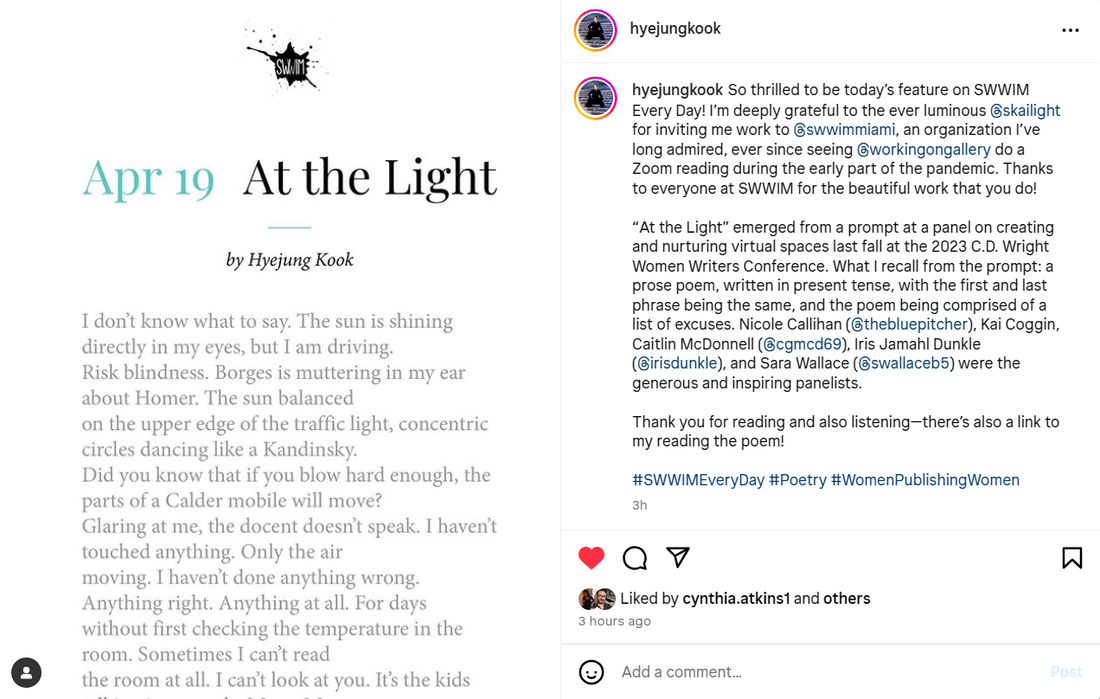

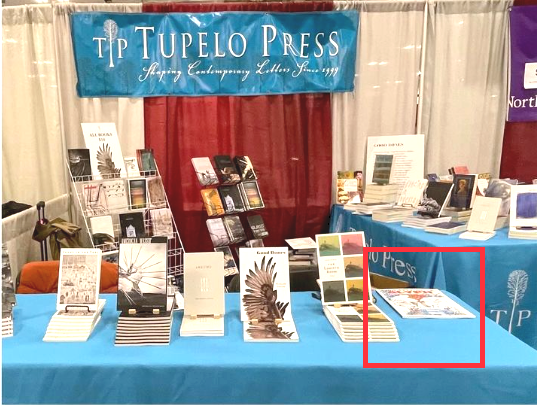

「今植えると、6月くらいに咲くよ。」 と言われたので、頼りない感じの、セール品のあまりものみたいに元気がなさそうな球根だったけれども植えてみました。 「やっぱり、芽が出ないじゃん。」 「リスにでも食べられたんじゃない。」 と思いつつ、球根のことはすっかり忘れていました。 最近毎朝、小さいウサギがお庭を横切っていくのですが、そのウサギが葉っぱを食べているのを見かけました。 「何の葉を食べているのだろう。」 あれは、もしや、去年植えたユリではないだろうか。 詩人の Hyejung Kook より素敵なコメントをいただきました。The Cardinal Poetry Prize at Wesleyan University Press のファイナリストにもなったそうです。おめでとうございます。 2020年の春に SWWIM 主催の朗読会のため、マイアミへ出かける予定でしたが、パンデミック規制が始まったので、朗読会はオンラインに移行されました。パンデミック中の国際ポエトリー月間は、ZOOM朗読会が始まったばかり。開催者側も「Can you see me? 」と始まって、「マイク聞こえてないよ~」とか「ZOOMに入れないのだけど~」とか今では慣れてしまったことが、あの頃はとても操作が難しく思われ、たった4年前のことなのにとても懐かしい。 SWWIM のオンライン朗読会は、みんな初めてのZOOM 体験で、私は20分もオンラインで朗読会を見るのはつまらないのではないかと心配しました。壁を絵やポストカードで飾ったり、グラビノーバを弾いたり。いつもなら荷物になる雑誌やアートを見せたり。聴覚視覚を楽しめるように工夫しました。現在は、Tupelo Press にある、グラフィックポエトリーの「レイクミシガン」の本物サイズも見せたり。 いま、ユーチューブを見返すとちょっと恥ずかしい。やりすぎだったかなあ。 Tupelo Press は、シカゴ大学と出版提携することになったので、GLYPH もシカゴ大学の出版者から販売されることになりました。

大学のホームページには、購入のみならず地域の図書館からも借りれるオプションもあります。その図書館リストに、ロンドン、チューリッヒ、シドニーのリストがあってビックリ仰天。 GLYPH は海外の図書館にもあるのか~ すごいなあ。 ありがとう。 4月8日、皆既日食(total solar eclipse)を観測するためにイリノイ州カーボンデール・サウザンイリノイ大学へ行ってきました。 この大学は、2017年前回の日食でも勉強会などのイベントを開いており、今回は、NASAの研究員や、エクリプスチェイサーと呼ばれる世界各国を日食に合わせて観測移動されている方々をゲストにお迎えして、野外フットボール場で講義がありました。 日食の2時間前くらいから、基本知識などを一緒に学習し、日食が始まる10分前には、抜群のタイミングで、観測のポイントを教えてくれました。何もわからず一人で見ていたら、4分間の間に見逃すことはたくさんあります。 「影をみてください。」 「眼鏡を取って、ダイアモンドリングを見て下さい。」 「星もみてください。」 「周りを観察してください。」 約 200,000 人が、日食を見にカーボンデールに集まったそうです。 太陽が月にだんだん隠れていくと、20度ほどあった初夏日の気温が下がって、風も冷たくなり、物の見え方もかすんでいるというか、青セピアみたいに色がぼんやりとしてきます。 いよいよ皆既日食が始まると、太陽が月に隠れる直前に、太陽光が一か所だけもれて強く輝き、溶けかかった楕円形の白い光みたいな、本当に一瞬の出来事のダイヤモンドリング現象が起こります。 太陽に向かって叫んで、ジャンプして、大騒ぎ。 「私たちが住む惑星の美しさ」ってこういうことなのかと思うとなんだか涙が出てきました。 太陽が出てくるところのダイアモンドリング現象はビデオに撮りました。 月は何万年もかけて、だんだんと小さくなっているそうで、こういう風にみえる2024年は特別なことらしいです。 ミシガン州北のミシガン湖畔を散歩中、

「わあ~ハリーポッターの魔法の杖みたい」 と喜んで拾って壊れないように大切に持って帰ってきました。 こういう白い流木ほしかったんだ。 以前アラスカ州を旅行中、初めて白い流木を見たとき「木の骨」が川辺や海辺に流れついているみたいで驚きました。大小たくさんみかけましたが、国立公園・自然保護区なので持ち帰りはできません。その時から、いつかお気に入りの「白い枝」拾ってみたいと思っていました。 ミシガン湖は淡水なので、流木に染み込む海独特の匂いも気にならないし、長い間時間をかけて漂流してきたような「白さ」が本当に魅力的。 私が拾ってきた流木は、約70センチくらいで、テレビの下、黒いキャビネットの上にちょうどよく収まります。隣に飾ってある植物とも相性抜群。 帰宅後、中性洗剤で洗い、熱湯をかけたのち乾かしました。 探しているものが見つかるって最高。 ブラジル人翻訳家 Lúcia Leão がシカゴへ遊びにきてくれました。

プリンターズ・ロウで待ち合せしました。シカゴダウンタウンエリアより南にあるこの地域は、もともと出版社や印刷会社がたくさんあった地域でした。現在は、毎年9月にブックフェスティバルがあります。 Sandmeyers Bookstore は、1982年に創業された本屋さんです。 待ち合わせした場所から移動しているときに本屋さんを発見。POETRY 部門には必ず立ち寄ります。私の詩集 「We Face the Tremendous Meat on the Teppan 」を見つけたときには、思わず、オーマイガーっと叫んでしまいました。 私の本を取り扱っている本屋さんは知っていますが、ふらりと立ち寄った本屋さんで売られているのを目撃したのは初めてでした。すごくいい場所に置いてくださって大感謝です。ありがとうございます。 10冊くらい在庫を持っていらっしゃいますが、詩集10冊を売るって大変なことです。 「売れるのか・・・」 もしアメリカ国内にいらっしゃる方で読んでみたいというかた、Sandmeyers Bookstore はオンライン販売・発送もされています。よろしかったらどうぞお願いします。 詩人の Angela Narciso Torres よりお誕生日のお花とケーキが届きました。 イベントや旅行が多く、立て続けに物事に取り組んでいたため、お誕生日をお祝いすることがありませんでした。母も、「ケーキ買いに行こうか~」と言ってくれましたが、父の体調も優れずなんだか大変な日々。 後日、ホールケーキとお花が届きました。

ホールケーキのお届けってすごすぎる! 無事に、AWP 2024 閉幕しました。

来場者1万人くらいで、私は、「多い」と思いましたが、通年に比べるとずいぶん少ない参加者らしいです。 去年と同様、GLYPH は売り切れました。毎年売り切れる本を作っていただいて、Tupelo Press には大感謝です。 Rose Metal Press の教科書は完売、C&R Press の詩集もたくさんのオーダーをいただきました。 ありがとうございました。 Katrina Bello のインスタグラムに載せていただきました。

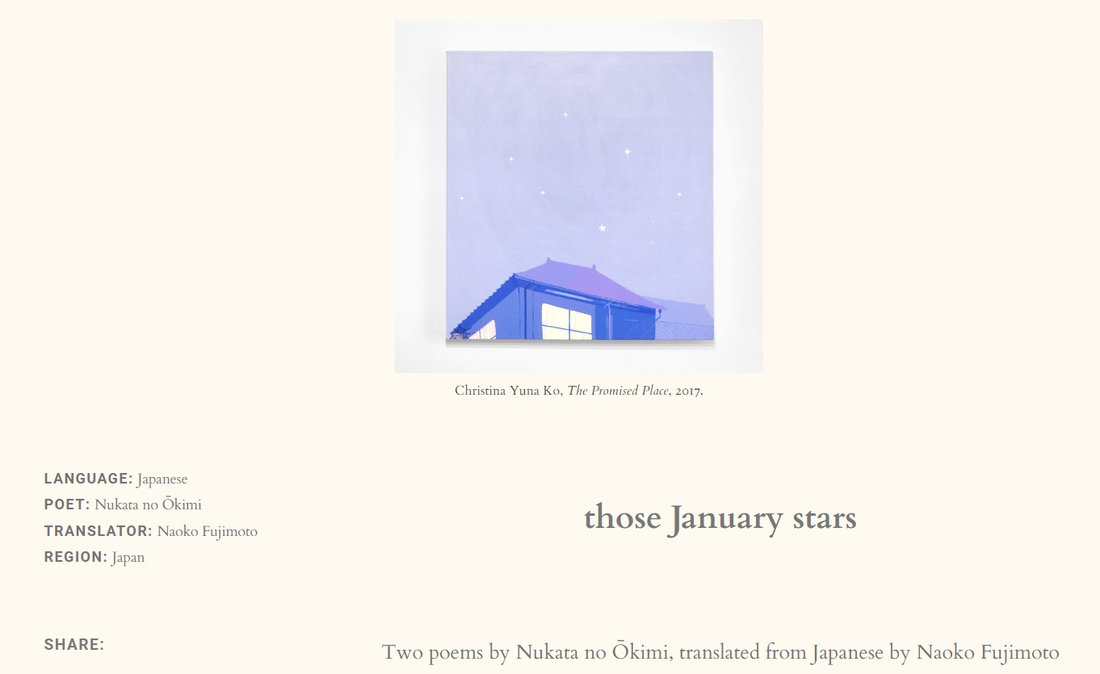

フジモチさんになっていてかわいいですが、「’s」がついていることがとても嬉しく、スクリーンショットしました。フジモトのギャラリーって響きが素敵すぎる。 ありがとう。 額田王の和歌は12首残っていますので、全部を訳して短編集にすると面白いかなと思って去年11月に仕上げました。

12月締め切りの短編集コンテストに出す予定でしたが、違う作品を提出することになったので、額田王集は個々の翻訳雑誌に応募することに。第一弾出版は CIRCUMFERENCE で、万葉集 No.4 – 488 と No.1 - 8 を発表しました。 額田王の和歌翻訳は、人気な予感。 平安時代の作家は、12首全部熟読していたのだろうなと思うとなんだか不思議な感じ。 ちなみに私が一番好きな作品は、 三輪山を然も隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや みわやまをしかもかくすかくもだにもこころあらなもかくさふべしや やっと気に入るのを見つけました。

オンラインで探すと、いろいろありますが、輸送・梱包材など環境のことを考えると、今すぐいらないものはなるべくお店で購入するようにしています。 最近のホテルは、カプセル式のコーヒーメーカーが増えたので、お湯は沸かせられるものの、コーヒーの味がして嫌だなと思っていました。しかもホテルに陶器製コップが常備されていないことも多く、スティック状のお湯沸かし器が使えないときもありました。ポットとカップをルームサービスで持ってきていただくのも時間がかかります。 ドイツ系のスーパーにて、バリスタ用品のところにありました。これなら、スーツケースに入れても軽いし、割れない。 めっちゃうれしい~ 1月は、新年のご挨拶をかねて、編集会議が行われます。

2024年に発売される詩集の内容はもう決まっているので、販売イベント・プロモーション、大学生インターンの募集、昨年度の売り上げや、補助金の詳細など、一日がかりで会議があります。 楽しみのひとつは、朝ごはんとお昼。ケーキやクッキーなどの甘いものもたくさんあります。編集長 Virginia Bell のご自宅に集まって、編集長みずからパスタを作ってくれました。 私のひとつ役割として、イベント企画・開催があります。 コロナ後はイベント会場を見つけるのが大変で、借りる場所によっては、「売り上げのノルマ」みたいなものがあったり、「ワクチンカード提出」をしないといけなかったり。詳細がコロコロ変わったり。 「なんで、外国人の私がメインで交渉しているの~」と愚痴を言いたくなる苦手なことが満載です。 場所確保は、本当に大変。 イベントでは、MC を担ってくれる若い作家さんたちが上手に進行してくれます。 今年一番の Working On Gallery は、Heather Beardsley をゲストにお迎えして、 Luisa A. Igloria にインタビューしていただきました。 "Thank you as well to Naoko Fujimoto for creating such as valuable platform for art writing." - - Heather Beardsley とっても光栄です。ありがとう!

新年より、日本では大きな災害、人災が続き心が痛いです。 Woking On Gallery インスタグラム、ウェブサイトにて、役に立つ情報をシェアしていけたらと思います。 If you currently live in Ishikawa Prefecture. Website by Ishikawa Prefecture 外国人生活相談センター 令和6年能登半島地震/多言語相談窓口 Living Support Center 2024 Noto Peninsula Earthquake/Multilingual Consultation Desk Website by Ishikawa Prefecture 赤い羽根共同募金 Social Welfare Corporation Central Community Chest of Japan English Website: "Social welfare corporation Central Community Chest of Japan performs nationwide plan of community chest campaign to assume red feather symbol in coalition of 47 national metropolis and districts community chest society, enlightenment advertising, research, support of the metropolis and districts community chest society." - READ MORE ノーム(森の妖精・ gnomes )がとにかく増えたクリスマス。

トレンドの贈り物だったようで、写真は一部ですが、12月は人に会うたびに3人ずつ加わって。去年からあるものを合わせると、大変! お庭などに飾るノームもありますが、3人セットのクリスマスノームは、ホリデー用です。あまりにもたくさん増えてしまったので、お家に遊びに来てくれた「ほしい!」って言ってくれるちびちゃん達に、もらっていただくことにしました。 クリスマスはもうおしまい。 お正月の準備です。グリッピ―の鏡餅を飾ります。 上記写真は、イタリアで見つけた紙のモミの木、手作りノーム、陶器製ノーム。 子供のころから、クリスマスには欠かせないコインチョコレート。

Who does not like them? 子供たちが集まるパーティーでは、いつも使っている花瓶に、デザート用のチョコレートをたくさん詰め込んで。右の緑の缶は、ドイツ系スーパーで見つけたクッキー。缶の底にオルゴールがついていて、珍しいなと思ってついつい購入。 作家さんたちにインタビューを始めて約1年が経ちました。

RHINO Poetry & Tupelo Quarterly は18名、2020 年より案内人を務めている Working On Gallery では、8名のゲストが参加してくれました。 インタビューをした方のお名前を書き上げてみると、とても長いリストになります。最近は、「なおこにインタビューしてほしいの。」とリクエストもいただけるようになりました。みなさまにご協力していただき大感謝です。 |

About NaokoArchives

June 2024

|

フジハブ

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

Welcome to FUJI HUB: Waystation to Poetry, Art, & Translation. This is not your final destination. There are many links to other websites here, so please explore them!

What are you looking for?

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024

FUJI HUB Directory

Popular Sites:

Gallery of Graphic Poems

Working On Gallery

(Monthly New Article by Writers & Artists)

About Naoko Fujimoto

Contact

Naoko Fujimoto Copyright © 2024